El eco de este acontecimiento me llega cuatro años después de emitido, por lo que, hasta hoy, han sucedido muchas otras cosas para y desde el portavoz de estas pulsaciones. Concebir un profuso cuaderno de poesía, y que este se convierta en la primera publicación de un autor, es un hecho que marca cierta trascendencia, máxime cuando este empeño ya ha sido secundado por otras propuestas del mismo inspirador, mientras se convierte en iniciática ganancia de oficio, al poner a arder las ramas de sus páginas en manos de los lectores.

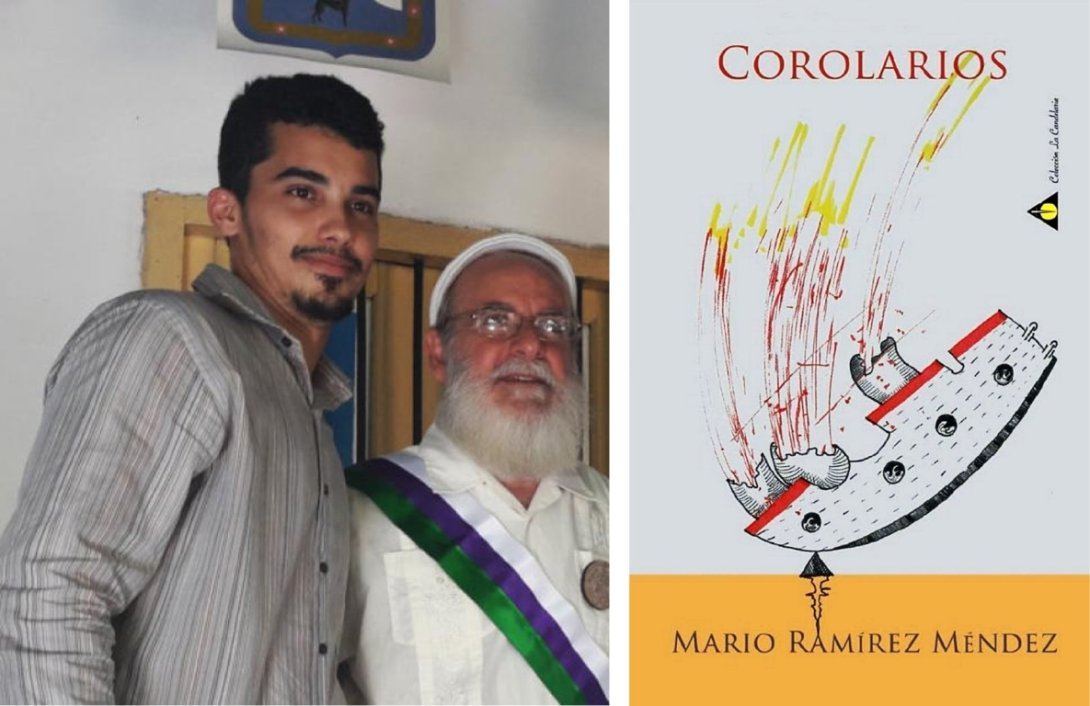

Llegado a tiempo, tal vez para concluir un ciclo escritural, Corolarios –Ediciones Homagno, 2019– del entonces novel Mario Ramírez Méndez, es más bien consecuencia abierta y continua de un aliento en propagación. Es quizás, desde mi humilde opinión, inferencia de un acto existencial que quiere respirar a todo pulmón su breve experiencia de apenas dos décadas. Sin embargo, hay moderación.

En sus palabras no se advierte una bocanada donde prime el descontrol eufórico y la desmesura, sino un concienzudo repaso en la procura de los orígenes, tras los rastros del fulgor que aún nos anima. No hay nada más ingenuo en el Universo que haber pretendido la superación de la ingenuidad. Pobre de aquel que así lo crea. Su condena sería la ceguera.

De modo que, en sus páginas genésicas, vuelven a figurar los elementos constitutivos del mundo, como en toda cosmogonía a considerar: el agua, el fuego, la tierra, el despegue de los átomos que acabarán dando fisonomía a cada esfera gravitando en el vacío.

La mixtura de culturas en este hojaldre, en parte filosófico, científico y mitológico, nos adentra en siete espacios habitados por el equilibrio entre la sombra y la luz, igual que en los patios concéntricos de un alcázar. Siete secciones que diafragman la anatomía de las palabras, organizadas periódicamente como en una tabla de elementos, auténtica mística del universo.

Entonces, Corolarios se me antoja una versión otra del mundo, un modelo generado en el ordenador de la imaginación.

En este sonar de 127 páginas, que proclama y rebota sus ondas entre Bizancio y Alfa Centauro, se atraviesan Encélado y Titán, satélites desproporcionados entre sí, que configuran mundos plagados de hielo, metano, y acertijos muy distintos de la vana apreciación geocéntrica. Salir y entrar de nosotros mismos, termina por derrumbar el cortinaje del adentro y el afuera, de unos y otros, para descubrir que nos amamos y acribillamos sin compasión.

Entonces, Corolarios se me antoja una versión otra del mundo, un modelo generado en el ordenador de la imaginación, cuyo resultado, si es certero, nos devuelve siempre la misma cuenta: hasta suspirar modifica el equilibrio del cosmos. Se convierte pues, no en una advertencia, aunque tampoco podría decir que un réquiem, pero si en una evidencia, en un mixturado y bien balanceado recuento de contrastes.

No sé cómo se las ingenió, pero el autor ha involucrado en su consenso a paradigmáticos referentes de nuestro entorno estético, mentando, por sólo citar a algunos, a ese monumental agrónomo de las letras que es Roberto Manzano, o consagrando glosas a precursores de su estirpe, como Francis Sánchez o Rafael Almanza, tutor y amigo.

Y como un viaje a ciegas no tendría sentido para el disfrute completo de cualquier travesía, por las escotillas de esta cápsula poética se aprecia en pleno la gráfica de Jorge Luis Porrata, alguien que sabe cómo convertir en rotundas verdades ilusiones nacidas de juntar horas y desvelos.