ÍNDICE

- Recordación necesaria

- I. La vivienda, las posadas y los hoteles

- APARTE: La Habana del ayer

- II. Santa María del Mar

- III. Las guaguas, sus paradas y los baños públicos

- IV. Las casas en la playa

- V. Las fiestas de perchero

- VI. Las cabañitas

- VII. Los bares y los clubes nocturnos

- VIII. Las cafeterías y un restaurante

- Notas

mi memoria prepara su sorpresa.

José Lezama Lima

Recordación necesaria

Antes de desarrollar a partir de mi propia experiencia lo aquí anunciado, conviene hacer un breve resumen de sus coordenadas sociopolíticas. Bien documentado y sabido es que, en los años 60, el Estado socialista cubano declaró por varios canales y voceros, incluido Fidel Castro, su Máximo Líder (en adelante, ML), que la homosexualidad, en tanto lacra del sistema capitalista anterior, implicaba una conducta impropia, antisocial y hasta contrarrevolucionaria por no corresponderse con el modelo monocorde y heteronormativo concebido para la construcción del ‘hombre nuevo’ prescrito por la tradición marxista internacional. De la URSS estalinista y de la China maoísta copió el castrismo ese coercitivo constructo social homogeneizador del hombre nuevo según lo explican Ángel Ferrero en “La construcción del hombre nuevo: de la Revolución de Octubre al postcomunismo” (Nómadas, 33.1 [2012]: pp. 295-322) y Allen Young en Los gays bajo la revolución cubana (Madrid: Playor, 1984, pp. 26-33). Producto de tales criterios, centenares de homosexuales cubanos sufrieron campo de concentración y trabajo forzado (las UMAP de los 60), prisión común, censura artístico-literaria y separación, si no expulsión deshonrosa, de sus centros de estudio o de sus puestos de trabajo en la docencia, las humanidades y las artes, como se vio en particular durante la llamada parametrización del nefasto decenio (no quinquenio) de los 70, cuando se estancaron o cancelaron, por lustros, importantes ramas de la cultura nacional. Huelga añadir que, por definición, una persona públicamente reconocida como homosexual no podía pertenecer ni a la Unión de Jóvenes Comunistas ni al Partido Comunista de Cuba, membresías estas que la retórica gubernamental proponía como la máxima aspiración de todo revolucionario.

Parecía que la intolerancia oficial tenía por objeto clave la homosexualidad, pero un análisis más detallado del período nos muestra que esas estigmatización y cacería poseían un carácter selectivo, ya que paradójicamente hubo homosexuales que ocuparon relevantes puestos de dirección e influencia y/o fungieron como represores de sus pares. Entre los influyentes se hallaban algunos fieles al castrismo desde antes de 1959, tales como una Malva revolucionaria histórica y el ‘viejo comunista’ Alfredo Guevara. En la Escuela de Artes y Letras de la Universidad de La Habana sobresalía la comunista Mirta Aguirre, entre otros profesores más reservados. Quizás ninguno de estos tres contribuyó a la represión, pero tampoco empleó su posición para detenerla o cuestionarla de forma notoria a nivel nacional. Hubo, en cambio, otros homosexuales de menor o ningún renombre que, por oportunismo, coacción, chantaje estatal, camuflaje, cobardía u otro motivo, sí formaron parte del aparato represor en los centros educacionales, culturales y laborales a los que pertenecían. Un caso entre otros cuyos nombres no quiero recordar es el de una anónima lesbiana del Ministerio del Interior que, según documenta Young, “estaba comprometida en la purga de los homosexuales hombres que hacían ostentación de ello” (p. 98).

Aunque lo privado sexual había cobrado una pública significación política, a estos cómplices, siempre que mantuvieran cierta discreción como figuras públicas o se tapiñaran casándose y hasta teniendo hijos, se les toleraba o perdonaba su orientación sexual gracias a su incondicional obediencia y servicio al Estado, lo cual revela que la disidencia esencial —la verdadera ‘diferencia’ intolerable— no era tanto de tipo sexual como conductual e ideopolítico. En este sentido, eran de escrutinio público las varias instancias de la intimidad humana: familia, amistades, relaciones amorosas, sexuales y sociales, costumbres, pasatiempos, creencias religiosas, gustos musicales, lecturas, estaciones de radio frecuentadas, vestimenta, cabello... Motivo de denuncia no eran únicamente la homosexualidad y el travestismo, sino también escuchar a The Beatles, sintonizar emisoras extranjeras, practicar una religión, mantener correspondencia con una madre o un hijo exiliado, conservar la amistad con un sujeto defenestrado, etc. A su vez, lo permitido en el campo ideológico podía ser confuso: para 1968, en un país que se había proclamado socialista y marxista-leninista en 1962, hasta militantes marxistas (tanto estalinistas prosoviéticos como trotskistas) que habían colaborado con el régimen desde 1959 fueron reprimidos.1 Pero en ese insalubre hábitat plagado de arbitrarios delitos potenciales y en el que pululaban espías, delatores, resentidos, envidiosos y sinuosos provocadores —un hábitat donde lo privado se había vuelto público y donde, siguiendo el morbo popular, lo sexual atraía mayor atención—, si la presunta culpa de un individuo era púbica, resultaba pública dos veces.

Hubo homosexuales que ocuparon relevantes puestos de dirección e influencia y/o fungieron como represores de sus pares.

La represión contra la disidencia ideopolítica afectaba a la ciudadanía en general y así se revela hasta en las dos obras tomadas equívocamente como ejemplos de la homofobia gubernamental durante los 60 y 70 en Cuba: el cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo (México: Era, 1991), de Senel Paz, y, basada en ese texto, la película Fresa y chocolate (1993), de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. Aunque ambas obras denunciaron verbalmente el homófobo entorno sociopolítico, en el cuento la censura de los homosexuales Diego y Germán no se basa, como se cree, en la sexualidad, sino en una acción crítica de Diego ante sus superiores y en el nulo “mensaje alentador” de las esculturas de Germán. Cuando el hétero militante David informa a los dirigentes políticos Bruno e Ismael sobre Diego no incluye la homosexualidad entre los aspectos sospechosos de Diego, sino el hecho de que “recibe libros extranjeros, habla mal de la Revolución”, es religioso, “tiene contactos con el agregado cultural de una embajada y le interesa influir a los jóvenes”. Cuando, en respuesta, Ismael le asigna a David la misión de espiarlo, no le interesan sus prácticas sexuales, sino “con qué embajada tiene contacto” y sobre qué “movimientos militares” y dirigentes pregunta (Paz, pp. 21, 30-31). En el filme, además, el futuro profesional de David queda en entredicho: aun cuando pueda demostrar su heterosexualidad, es seguro que será expulsado de la universidad y de la beca por su débil conducta ideológica.

Por otro lado, se puede afirmar que la institucionalizada homofobia selectiva afectó a toda la ciudadanía. Obvio que sus primeras o más visibles víctimas no fueron los homosexuales cómplices, sino los que, no interesados en escalar el poder ni en venderse por las prebendas (léase ‘migajas’) humillantes del Estado, se expresaban y actuaban públicamente con “ideas propias” (Paz, p. 28) y/o en formas que no se correspondían con el impuesto constructo social ni con el servilismo requerido por todos los regímenes comunistas que en el mundo han sido. Pero dicha represión tuvo efectos colaterales negativos en la cultura cubana en general y en otros sectores del pueblo. Cuando un homosexual caía preso o era expulsado, como un apestado, de su centro laboral o educacional, igualmente sufrían sus seres queridos, los cuales, además, podían verse afectados en lo económico si dependían del salario del homosexual, y en lo sociopolítico si continuaban asociándose con él. A lo anterior se sumaba el grave daño moral infligido en una ciudadanía que, obligada a ejercer su combatividad revolucionaria en las constantes delaciones, purgas y actos de repudio contra los homosexuales, se había convertido en cómplice activo o testigo callado de la injusticia y violencia verbal y física contra sus conciudadanos.

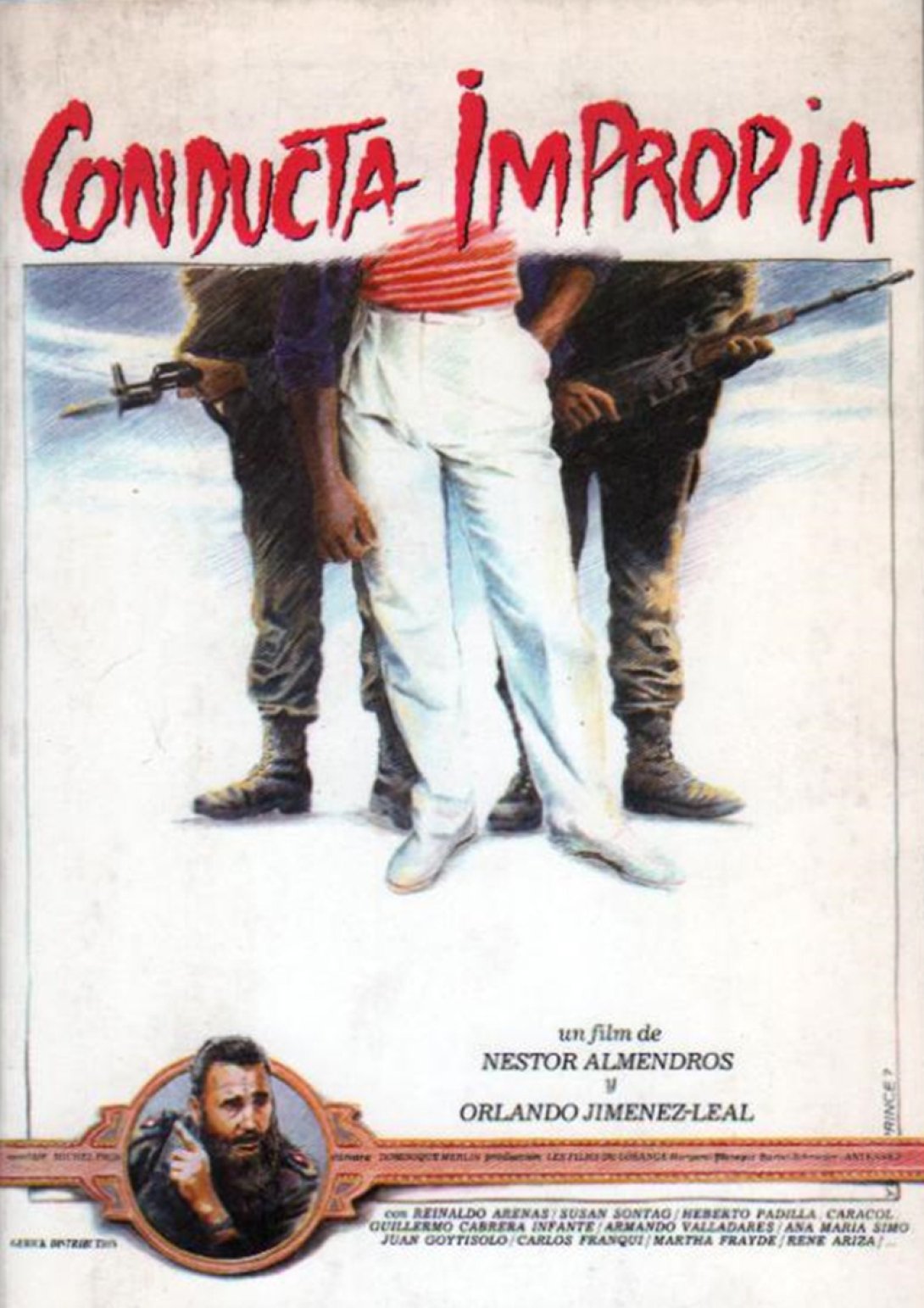

En ocasiones, la selectiva homofobia oficial, apoyada en los heredados prejuicios de la tradición cultural heteronormativa, podía usarse como cortina de humo para encubrir lo ideopolítico: cuando un homosexual mostraba algún amago de divergencia política, resultaba más expedito ante la población cancelarlo por su desvío sexual. De ahí que, si llegaba el caso —como efectivamente ocurrió— de expulsarlo del trabajo o escuela, encarcelarlo o enviarlo a trabajos forzados, su condena no se atribuía a motivos políticos, sino morales o comunes. En vez de aceptar una peligrosa fisura política, el Estado pretendía presentarse como un monolítico cuerpo ideológico que, para su sanidad, expulsaba de sí al elemento moralmente infectado, al pervertido vicioso, a la escoria homosexual, como quiso hacer con el Éxodo del Mariel en 1980 y las condenas contra los escritores Reinaldo Arenas y José Mario. Y burlándose de dirigentes y activistas internacionales cada vez más preocupados por los derechos humanos, el régimen castrocomunista aseguraba no tener presos políticos, sino comunes. Igualmente les inventaba (y aún inventa) delitos comunes a los desafectos no homosexuales. A fin de cuentas, como afirma Servando González en su reseña de 1984 al documental Conducta impropia (1984), de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal,

la realidad es que en Cuba se persigue a los homosexuales (Virgilio Piñera) y a los no homosexuales (Heberto Padilla); se persigue a los anticomunistas (Huber Matos) y a los comunistas (Aníbal Escalante); a los pronorteamericanos y a los antinorteamericanos (Carlos Franqui); a los contrarrevolucionarios (Osvaldo Ramírez) y a los revolucionarios (Alberto Mora). En la Cuba de Fidel se persigue, en definitiva, a todo aquel que no sea fidelista. (Observando. San Francisco: El Gato Tuerto, 1986, pp. 75-76)

A aquellos que, con la clara intención de atenuar la crítica al régimen castrista que hoy es continuidad, solían (o aún suelen) diluir la homofobia represora de los años 60 y 70 en Cuba con argumentos tales como ‘eso es culpa del machismo, también pasaba en EUA, en Inglaterra, en Miami, etc.’, Young les recuerda la “decisiva diferencia” del caso cubano: “En un sistema de comunicación totalmente controlado, sin libertad para reunirse y sin libertad de prensa, es una tarea fácil la de reafirmar, consolidar, justificar y codificar los prejuicios antihomosexuales de la cultura y establecerlos como política oficial de gobierno” (p. 47). Esta diferencia se profundiza al sumarle la indefensión legal del cubano ante la impunidad del Estado.

Para 1968, hasta militantes marxistas que habían colaborado con el régimen desde 1959 fueron reprimidos.

Debido a la mezcla difusa y arbitraria de, por una parte, las nuevas invectivas gubernamentales y, por otra, los antiguos prejuicios socioculturales resignificados y reforzados por el régimen, resultaba muy peligrosa la vida cotidiana de los varones biológicos que practicaban su homosexualidad o una conducta no tradicional de género en Cuba entre 1967 y 1980: se vivía en una cuerda floja sin red de protección. Para darles rienda suelta a sus deseos en medio de las enormes dificultades y carencias materiales diarias que no auguraban (ni auguran aún) ninguna mejoría, dichos individuos tuvieron que, como cualquier hijo de vecino, ingeniárselas, de ahí el variopinto carácter de sus actividades sociales, sexoafectivas o meramente sexuales o sensuales.

Como en toda ciudad grande, la realidad de La Habana era mucho más complicada y diversa que lo que describiré en este testimonio personal sobre la población homosexual masculina de un sector sociocultural (difícil definirlo según el concepto marxista de ‘clase’) que circulaba principalmente entre los barrios de El Vedado y Centro Habana entre 1967 y 1980. Si alguna metodología de investigación empleé, fue la inconsciente ‘observación participante’, es decir, el estudio de un grupo observándolo y, a la vez, participando en sus actividades habituales, pero sin el deliberado propósito de “investigar sobre ese mundo para poder escribir sobre él”, como lo pasó a John Rechy con City of Night (en Winston Leyland, ed. Gay Sunshine Interviews. San Francisco: Gay Sunshine, 1978, vol. 1, p. 254).2 Espero que los familiarizados con la realidad cubana me excusen los segmentos demasiado explicativos de esta estampa costumbrista. Sin embargo, para que los lectores menos informados que residen en sociedades con cierto funcionamiento racional y eficiente comprendan mejor las andanzas descritas aquí, me vi obligado a explicar, en varios asuntos, el absurdo cotidiano de un país donde —como dice un personaje del filme El premio (1975), de Serguéi Mikaelyan— lo anómalo ha constituido por más de 65 años lo normal.

I. La vivienda, las posadas y los hoteles

Buena parte de la ciudadanía no tenía un local privado donde llevar a cabo su vida íntima. No ya ser propietario, sino alquilar por la libre una casa, un apartamento o un cuarto donde vivir era casi imposible, ya que bordeaba lo ilícito. Y dondequiera que uno viviera tenía que padecer la vigilancia política y moral del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) existente en cada cuadra. Casi impensable resultaba construir una vivienda por cuenta propia: todo (mano de obra y materiales incluidos) pertenecía al Estado y escaseaba en demasía. Eran sus entidades las que construían y asignaban tanto las nuevas viviendas como las expropiadas (léase ‘robadas’) a la ciudadanía (en particular, a los exiliados). A menos que uno perteneciera o tuviera algún vínculo con la clase dirigente, conseguir, no ya una mínima pieza donde vivir, sino un mero saco de cemento, podía tomar meses (por las dificultades para obtener el ‘derecho’ a comprarlo y la escasez de oferta) o conllevar riesgos, porque no pocas veces los materiales eran (y aún son) robados de los proyectos de construcción y tiendas estatales (los únicos que existían).

Ese déficit o crisis habitacional, experimentado en La Habana desde fines de los 60, afectó en particular a los homosexuales, pues las pocas y demoradas disponibilidades de vivienda se destinaban principalmente a las personas con niños. La mayoría de los homosexuales masculinos vivía con su familia, o en albergues del Estado, o en cuartos compartidos con individuos que no eran de su total confianza. Por consiguiente, en un flete callejero, quien dispusiera de un local (ya sea propio o prestado por un amigo) exhibía su ventaja sobre los demás llevando un llavero en la mano y haciéndolo sonar, como un distraído Pavlov, ante los posibles templantes ‘sin lugar’. Con similar precisión, el interesado en únicamente consumar el acto sexual en privado y de forma inmediata, solía preguntar ‘¿tienes dónde?’ antes de ‘¿qué tal?” y ¿cómo te llamas?’

Cuando un homosexual caía preso o era expulsado, como un apestado, de su centro laboral o educacional, igualmente sufrían sus seres queridos.

Pero aun teniendo un local, usarlo para tales encuentros constituía un riesgo: el CDR podía descubrirte y delatarte. Por su perenne vigilancia, el CDR conocía en detalle la vida de cada vecino. Para otorgarle a un cubano un trabajo, un cupo educacional, una beca, el ‘derecho’ a comprar un electrodoméstico, cualquier cosa, el omnipotente Estado consultaba la opinión del CDR (‘¿es revolucionario el compañero?’, ‘¿participa con entusiasmo en las tareas del CDR?’, ‘¿mantiene una conducta intachable?’), de modo que llegar a la casa con un efímero y sospechoso extraño tarde en la noche o de madrugada podía traer perjuicios personales de toda índole. Había que hilar fino, sobre todo durante la rutinaria guardia nocturna del CDR: conocer el recorrido del guardia para que no viera al acompañante; llegar solo a la casa para vigilar al guardia desde adentro y usar un código de luces que le notificara al templante que esperaba a prudente distancia cuándo le era seguro acercarse y entrar; coordinar con un amigo (en cubano, socio) que estuviera de guardia esa noche (en onda de ‘hoy por ti y mañana por mí’ o ‘me debes una’); estar al tanto de cuándo no habría vigilancia debido a algún imprevisto… Esto se ve en la novela El color del verano (Miami: Universal, 1991, p. 220), de Arenas, en Fresa y chocolate y, como no era exclusivo de Cuba, en La fiesta vigilada, de Antonio José Ponte (Barcelona: Anagrama, 2007, p. 215): el “vigilado G.” recuerda que, también en la socialista y desarrollada República (dizque) Democrática Alemana, “la entrada de un amante tenía que ser coreografiada”.

En La Habana existían algunas posadas (moteles) con cuartos que sólo los héteros podían alquilar por pocas horas para su intimidad. Sin privacidad alguna, había largas y reveladoras colas en la calle, a plena luz del día, para entrar, como mostró Héctor Quintero en una exitosísima comedia de esos años (no recuerdo si fue Algo muy serio o Esto no tiene nombre).3 En el poema “Hotel Amistad”, Raúl Rivero recrea un encuentro (supongo que) heterosexual en un “cuarto deprimente / de la calle Industria”: “ya se cumplieron las tres horas. / Se rompió el hechizo. / El posadero llama ruidosamente a nuestra puerta” (Papel de hombre. La Habana: UNEAC, 1970, pp. 42-43). Por desgracia, no había forma de burlar en las posadas la restricción contra los homosexuales: no se entraba anónimo a ellas en un auto de ventanillas polarizadas como en cualquier país normal, sino a pie y bajo el escrutinio visual del posadero y hasta de los desesperados héteros que, lloviera o tronara, esperaban afuera su turno en la cola.

Por otra parte, en un hotel común de La Habana, para que dos hombres pudieran reservar una habitación tenían que residir ambos en el interior (en provincia) y probarlo con su carné de identidad. La norma era darles dos camas individuales, no una matrimonial, de manera que parte de la estadía en el hotel se dedicaba a, sin hacer ruido, unir las camas al entrar y desunirlas al salir del cuarto o cuando un empleado tuviera que entrar. Ninguna precaución era suficiente.

A veces sólo había disponible una habitación matrimonial y ‘¡qué pena, compañeros, es lo único que nos queda!’, y uno, aparentando una resignada molestia, respondía ‘no se preocupe, compañero, ahí nos las arreglamos; estamos molidos del viaje’. Por suerte, no era tan desmedido el apartheid hotelero en contra del turista nacional y a favor del extranjero que el régimen impuso después por varios años, y que aún reaparece esporádicamente bajo otros disfraces.

Entre 1976 y 1979, como mi carné de identidad registraba que trabajaba en la provincia de Camagüey y el de mi amigo Manolo, quien vivía ‘prestado’ en casa de una tía en La Habana, lo daba como residente en la ciudad de Morón, nos fue posible reservar hotel en La Habana, lo cual resultaba difícil por la escasa disponibilidad. Por suerte (¿o será que la Providencia provee en estos casos?), logramos contar con una compinche llamada Victoria en la recepción del hotel Nacional y, cada vez que yo regresaba a La Habana, ella nos resolvía una habitación incluso con cama matrimonial. Hacía años que el socialismo se había transformado en el país, para bien o para peor, en sociolismo (con ‘o’).

Todo fue pura suerte, porque en realidad no conocíamos a la tal Victoria: su complicidad fue algo espontáneo desde el primer día en que, sin muchas esperanzas, nos personamos allí. Ella jamás nos pidió dinero o favor alguno en retorno, tampoco alentó ninguna relación de amistad. En “Sucesiva o las coordenadas habaneras”, Lezama comenta el sabor criollo del giro “qué suerte tengo”: “Suerte que llega cuando tenía que llegar y simpatía y caricia feliz” (Obras completas. México: Aguilar, 1977, vol. 2, p. 622).

APARTE: La Habana del ayer

No creo que, antes de 1959, una capitalista ‘Habana del ayer’, famosa por su rápido desarrollo inmobiliario y su amplio turismo de placeres diversos —disponibles para extranjeros y nacionales—, tuviera tanto déficit, control y restricción en los ámbitos privado y hotelero. En La Habana, la enorme industria del entretenimiento incluso sexual (cabarés, clubes nocturnos, bares —algunos de mayoritario público homosexual—, casinos, hoteles, restaurantes, prostíbulos y espectáculos musicales y de sexo explícito) le daba empleo a un considerable número de homosexuales (entre ellos, a actores, bailarines, cantantes, vestuaristas, peluqueros, coreógrafos, diseñadores, maquillistas, escenógrafos, camareros, crupieres, decoradores y prostitutos), por lo que, al parecer, ciertos sectores habaneros no fueron en los años 50, culturalmente hablando, ni tan ajenos a esa población ni tan homófobos. Había, además, homosexuales masculinos trabajando como ayudantes (nominalmente al menos) en los burdeles de mujeres, y como prostitutos en los burdeles para la homosexualidad masculina. Entre los segundos estuvieron el de Roberto La Fea en la calle Sol y uno al lado de la Catedral, según reporta Guillermo Cabrera Infante (Mea Cuba. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1994, p. 335).4

Como dato curioso de los años 40 que, según testigos, se continúa en los 50, está el registro que el trotskista cubano Juan Breá hace entonces del “homosexualismo tan frecuente en el negro cubano” debido a la influencia dominante de la cultura blanca y al “doble prejuicio de sexo y raza”: “Si la mujer blanca es siempre para él inaccesible, el hombre blanco a veces no lo es, y a pesar de todo lo que eso implica, para un negro es siempre un paso más arriba” (en Breá y Mary Low, La verdad contemporánea. La Habana: s.e., 1943, p. 102). Sobre esa sexualizada atmósfera capitalina en la que participaban los homosexuales de los años 50, véanse dos textos muy valiosos: el libro de Young (pp. 14-26) y Machos, Maricones and Gays: Cuba and Homosexuality, de Ian Lumsden (Philadelphia: Temple UP, 1996, pp. 33-36).

En 1955, en el artículo “Ballagas en persona”, de la sexualmente irreverente revista literaria habanera Ciclón, Piñera comenta sobre la existencia en el país de vocales “homosexuales de capilla” y de cierta tolerancia sexual en el área cultural, y, a contrapelo del provincianismo que observa en algunos compatriotas por eludir el tema homosexual en sus estudios literarios, realiza él mismo allí ese estudio: “Si los franceses escriben sobre Gide tomando como punto de partida el homosexualismo de este escritor; si los ingleses hacen lo mismo con Wilde, yo no veo por qué los cubanos no podamos hablar de Ballagas en tanto que homosexual” (1.5: pp. 42, 44). Además de los homosexuales de capilla había otros escritores, actores y artistas fuera del clóset que, con relativo protagonismo, destacaban ya en la cultura habanera, como fueron los asociados a Ciclón: José Rodríguez Feo, Antón Arrufat y el propio Piñera. Todo lo anterior eran los signos de una Habana que, en 1959, el Comandante ML “mandó a parar”, según la archiconocida canción de Carlos Puebla.

Cuando un homosexual mostraba algún amago de divergencia política, resultaba más expedito ante la población cancelarlo por su desvío sexual.

Como en los años pertinentes a este informe no había bares ni burdeles ni posadas ni saunas ni cuartos oscuros ni cines (mucho menos, cines porno) propiamente de homosexuales, estos tuvieron que crear su propia maquinaria, es decir, apropiarse, con mayor o menor ingenio y cautela, de los espacios públicos existentes. A continuación, registro los tenidos por lugares de reunión, ligue o flete homosexual masculino que, aunque no fueran de su uso exclusivo, por su obviedad y a veces desfachatez, en ocasiones eran evitados por otros sectores de la población y hasta por los homosexuales “preocupados por su imagen pública” (Lumsden, p. 138).

II. Santa María del Mar

Comienzo por una pequeña sección de la playa de Santa María del Mar, a una veintena de kilómetros al este de La Habana. En verano dicha sección se caracterizaba por una actividad homosexual inusitada tanto por existir a la vista de cualquier bañista a plena luz del día, como por estar situada (¡curiosa paradoja!) muy cerca del Círculo Militar, que era el club particular de los soldados y sus familiares, y al que yo iba a veces gracias a dos cuñados. Tras llegar al club, utilizar sus instalaciones (tenía taquillas, duchas, comida, sillones, etc.) y compartir un rato en el mar con mis sobrinitos, me desplazaba unos metros a la derecha y ¡cáspita!, la realidad era otra: locas en la arena realizando desfiles de moda con precarias trusas y toallas, hombres lubricándose los torsos unos a otros con cualquier protector solar de dudosa inventiva casera, intermitentes incursiones lascivas al breve manglar que había entre la arena y la carretera, competencias fálicas y de succión bajo el agua, dos hombres allá en lo hondo tan abracados que semejaban un ente de dos espaldas, y (permiso para una falsa digresión) un alelado paseante en bañador recitando la reputada “Elegía sin nombre”, del camagüeyano Emilio Ballagas. Si al publicarse esta elegía en los años 30 los homosexuales la acogieron como un “canto de guerra” (Piñera, p. 44),5 tres décadas después —con el descrito relajamiento sexual de los 50— el poema resultaba más un hedonista cántico homosexual:

Yo andaba por la arena demasiado ligero,

demasiado dios trémulo para mis soledades,

hijo del esperanto de todas las gargantas,

pródigo de miradas blancas, sin vuelo fijo.

[…]

Yo andaba, andaba, andaba

en un andar en andas más frágil que yo mismo,

con una ingravidez transparente y dormida

suelto de mis recuerdos, con el ombligo al viento…

(Ballagas. Obra poética. 1955. Miami: Mnemosyne, 1969, pp. 145-146)

El flete y loquerío de los playeros comenzaba en la larga y demorada cola en la parada inicial (cerca de la Estación Central de Ferrocarriles o Terminal de Trenes) de la guagua que iba a Santa María, y continuaba en el ómnibus, por lo que no era difícil deducir quiénes iban a bajarse en la playa de marras. El regreso a la noche (en verano los cubanos, muy literales, nos pasábamos ‘el día entero’ en la playa), en un transporte repleto de gente aún desinhibida y alebrestada en sus provocativos trajes de baño, constituía el cierre recholatero de la jornada. El propio chofer propiciaba el desenfreno al mantener apagadas las luces interiores de la guagua y permitirnos abordarla semidesnudos, de ahí que, al entrar a la ciudad por el Túnel de La Habana, se desgañitara anunciando que ‘se acabó lo que se daba’, hay que encender las luces, así que a vestirse y guardar la compostura.

III. Las guaguas, sus paradas y los baños públicos

“Monstruo anaranjado y verde”, increíble disfraz “que asume el Maligno”, llamó Lezama a las guaguas habaneras (pp. 600-601). Dentro de la ciudad, los ómnibus eran muy propicios al relajo: como solían ir repletos, con un ‘montón pila burujón puñao’ de gente parada apretujándose unos contra otros, entre erecciones, frotaciones y toqueteos más o menos azarosos se podía cachear y degustar a los prójimos. La mera mano que un pasajero parado colocara sobre un asiento con el justificado fin de sujetarse podía ser leída como una invitación al roce de una entrepierna vecina. ¡Y pobre del que se quejara de tales trajines! La airada respuesta de la chusma diligente no se dejaba esperar ni venía exenta de un reclamo marxista de clase: ‘Ay, qué burgués. Si no te gusta, coge un taxi. ¡La guagua es del pueblo!’

Entre los parados y los sentados también se establecían interacciones: los primeros acomodaban convenientemente su pelvis en el hombro de un sentado en el asiento del corredor, o lo contrario: su pelvis era asediada por el hombro del sentado, quien de pronto sentía allí un inaplazable escozor y acudía a rascarse con la mano. Los sentados de lado en los asientos encima de las ruedas empalmaban sus rodillas entre las piernas de los parados que tenían al frente y, al “erótico ritmo” del Maligno, cada Tritón significaba “su dardo / concupiscente” (Julio Herrera y Reissig).

Dondequiera que uno viviera tenía que padecer la vigilancia política y moral del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) existente en cada cuadra.

Pero, ¡oh, misterio divino!, hasta el hombro de un hétero sentado convencionalmente del lado del corredor, con su mujer sentada junto a la ventanilla, podía participar de tales contactos. Y si él violaba la convención del macho protector y se sentaba junto a la ventanilla con su amada del lado del corredor, no sorprendía verlo escudar con su mano el hombro de ella con una intención que confundía protección con asedio a (o aceptación ambigua de) la pelvis de un parado varón: ‘Mejor yo que ella’, quizás se dijese abriendo un abanico bi-erótico que esta memoria prefiere no cubrir.

Muy tarde en la noche, cuando los ómnibus iban mucho más vacíos, un moderado flete se desarrollaba en el asiento trasero de las rutas que, por tener el paradero muy lejos de Centro Habana y El Vedado (mientras más distante estuviera, como era el caso del paradero de La Víbora, mucho mejor), realizaban el inicio y final del viaje con poquísimos pasajeros ‘reales’, los cuales solían sentarse al frente. Al fondo, el largo asiento corrido, apenas iluminado y medio oculto tras dos asientos dobles, se convertía en un relajado taller de prácticas fálico-manuales y ejercicios de show-and-tell para aquellos que, en realidad, no se dirigían a ninguna parte. Una vez llegados al paradero, tan peculiares usufructuarios del ómnibus se bajaban (era obligatorio bajarse), hacían como que caminaban un poco, y enseguida regresaban a la parada para esperar la guagua (a veces era la misma) que los llevaría de vuelta y que, por ir vacía al inicio del viaje, posibilitaba la reiteración de las mismas manualidades y exhibiciones gratificantes.

Entre las paradas habaneras de flete más famosas estaban las siguientes: (1) la parada de 23 y 12, frente a la cafetería La Pelota; allí la labor se comple(men)taba con visitas de diversos intereses lúbricos al baño de La Pelota o, cruzando la calle 12, al de la vecina pizzería Cinecittà. Al carácter bullanguero de esa parada se oponía el más recatado de la parada al otro lado de la calle, en 23 y 10, frente a la cafetería Loipa; (2) la parada en el portal lateral del hotel Plaza que daba a la Manzana de Gómez, en cuyo último piso estaba la escuela de idiomas Julio Antonio Mella, donde yo estudié mis siete semestres de alemán a fines de los 60 a la vez que ‘estudiaba’ esa zona de Centro Habana. Esta parada se caracterizaba por ser oscura y medio misteriosa debido a sus columnas: a diferencia de las paradas a la intemperie, las columnas facilitaban que los cuerpos aparecieran y desaparecieran libidinosamente ad libitum; (3) la parada de G y 25, a un lado del edificio de 21 pisos donde anidaban (pun intended) cientos de varones becados universitarios; esa parada era más romántica (es un decir): al frente tenía la agradable vegetación y los espaciados bancos del paseo central de la ancha calle G (Avenida de los Presidentes). De noche, además, una vez ‘empatados’ (el diccionario de 2024 de la RAE no registra este sentido) en la parada, dos deseosos interesados en correrse podían andar por un par de cuadras desiertas y semioscuras de G hasta llegar al mussoliniesco y aislado hemiciclo dedicado a José Miguel Gómez a la altura de la calle 29: construido en la década del 30 con diseño y materiales italianos, este monumento que nadie ni de día visitaba, ofrecía recovecos de tan poca iluminación que su fascismo acababa siendo, entre los noctámbulos, un fluido corriente, como advertía un conocido documental de 1965 de Mijail Romm. Rumbo al monumento, los deseosos experimentaban en carne propia los elegíacos versos de Ballagas sobre sanguíneos crecimientos fálicos (mástil, columna, torre):

Así anduvimos luego uno al lado del otro,

y pude descubrir que era tu cuerpo alegre

una cosa que crece como una llamarada

que desafía al viento,

mástil, columna, torre, en ritmo de estatura

y era la primavera inquieta de tu sangre

una música presa en tus quemadas carnes (p. 148).

Pero el Óscar a la Parada de Mayor Ambiente goes to (4) la penumbrosa, aunque céntrica, parada de la heladería Coppelia en 23, entre K y L, comple(men)tada con el vergonzante baño público de Coppelia que estaba a sólo unos pasos. Esta parada tenía su sala VIP al otro lado de la calle: una vez captada la presa en Coppelia, se podía atravesar la calle para conversar en la parada opuesta, que tenía más bancos donde sentarse, mejor luz (convenía ver mejor el material antes del próximo paso), no tan mala reputación y menos mirones deambulando.

En esos años, aún había guaguas (jamás las suficientes, claro está), pero los ciudadanos aquí referidos no se interesaban por ellas ni se molestaban en pretender que las estaban esperando, a menos que uno tuviera que irse o estuviera simulando para justificar su presencia en tan nefando lugar. En el caso de irse, se arrojaba la última baraja: un guiño a manera de ultimátum (‘súbete conmigo y vámonos’) era lanzado a un indeciso candidato. Animaban el flete callejero tres versos de Ballagas: “Iba yo. Tú venías. / […] Te vi al fin frente a frente, / seda y acero cables nos tendió la mirada” (p. 147).

Los lectores notarán que, como medio de transporte, el carro privado y el taxi no eran la norma para la inmensa mayoría de los habaneros. Andábamos casi todos a pie o en guagua, y mi caso era notable, pues en mi casa había dos carros, pero yo no tenía acceso a ellos: mis cuatro hermanas y sus proles respectivas tenían prioridad, y era justo que así fuera, pues el machismo familiar siempre me ubicaba: cosa de hombres era andar en guaguas promiscuas, esperar la confronta en la noche, caminar por calles desconocidas y oscuras. Aunque nadie estuviera usando los carros, yo no podía usarlos, ya que podía haber una emergencia familiar y ‘tú tan zangandongo, por ahí con el carro’. Así que jamás pude ni siquiera manejarlos, menos aún contar con ellos para que me llevaran o recogieran, a menos que mi gestión ‘estuviera en el camino’ de algún viaje previsto o fuera un asunto muy justificado de trabajo. Si estaba diluviando y llamaba a la casa para que me recogieran en la escuela, la respuesta usual era ‘espera a que escampe’; si salía de una guardia en la madrugada y no había transporte: ‘camina, que no estás tan lejos’. Muy pronto se me había dejado saber que los carros no eran para mí y mis ‘amiguitos’ (por alguna razón nunca los llamaron ‘amigotes’).

IV. Las casas en la playa

Se sabe que un habanero (o cubano en general) que se respete se baña en el mar únicamente en los meses de mucho calor, tales como junio, julio y agosto, que son además los de receso escolar. El resto del año bañarse en la playa es cosa de canadienses y escandinavos. Ya lo (a)notó Lezama: “Qué desolación ofrecen las playas, especialmente nuestras playas, después de la temporada de sol abierto y olas con delfines untados de sonrisas y de irisaciones” (p. 605). De ahí que las familias héteros, más aún si tenían hijos menores en la escuela, prefirieran el verano para alquilar una casa en la playa o darle uso a un premio de ‘estancia en la playa’ ganado en la guevarista emulación socialista del centro laboral. Fuera de esos meses, disminuía mucho la demanda popular, por lo que numerosas casas de alquiler (recordemos que todo pertenecía al Estado) quedaban disponibles para los homosexuales masculinos y femeninos (para los humanos se empleaban entonces sólo dos géneros).

Entre las directrices iniciales del castrocomunismo estaban la confiscación de las propiedades de las decenas de miles de exiliados y la expropiación de todo inmueble secundario.

Por varios años, las casas en las playas de Santa María y de Guanabo significaron espacios donde experimentar, al menos por unos días, una cotidiana convivencia romántica y monógama con tu pareja, pero también se convirtieron en irredentos focos de promiscuidad: las Sodomas y Gomorras más socorridas de esos años. ¡Para algo tenía que servir la seminal (pun intended) ‘teoría del foco’ descrita por el Che en La guerra de guerrillas, a partir de sus experiencias homosociales con los Castro Bros. en la Sierra Maestra! Una vez concebido el foquismo como fuckism, el mero sintagma ‘casa en la playa’ provocaba una prematura salivación de expectativas, así que, no a la obligada y odiosa diana campamental de ‘¡Albergue, de pie!’, sino al voluntario y anhelado susurro de ‘¡Fulanito tiene casa en la playa esta semana!’, se despertaban, sin excusa ahora de dolencia alguna, hordas de conocidos (y conocidos de desconocidos) listos para las apetitosas veladas y lanzadas. Ese sintagma superaba en posibilidades al de ‘fiesta de perchero’, del que hablaré más adelante.

Valga decir que tales casas en la playa no eran más que las propiedades que, bajo uno u otro decreto, el Estado había decomisado a sus legítimos propietarios de antes de 1959. Entre las directrices iniciales del castrocomunismo estaban la confiscación de las propiedades de las decenas de miles de exiliados y la expropiación de todo inmueble secundario y edificio de apartamentos que un ciudadano poseyera.6 Sólo se permitía tener una propiedad en la ciudad y esta tenía que ser de uso personal o familiar; era aceptable tener un segundo inmueble de uso similar, pero en el campo o en la playa. Por ello, en muchas cuadras de Santa María y Guanabo donde la mayoría de las casas era de Turismo o de ocasional veraneo familiar, no había un férreo CDR a la vista.

Como nunca sobraba ser cauteloso, cuando un homosexual alquilaba en la playa para compartir con otros hombres, le convenía presentarse en compañía de una mujer el día en que el empleado de Turismo le entregaba el inmueble. (No recuerdo si las lesbianas hacían lo mismo con un hombre). Una vez instalado, el turista se aseguraba de que las puertas y ventanas cerraran lo mejor posible, hasta las trababa por dentro con un pedazo de madera, una ramita, una piedra o una lata de leche condensada (no pun intended), para evitar rascabuchadores o, peor aún, espías que con pruebas oculares lo delataran a la policía. Aunque hubiera calor y los aires acondicionados no funcionaran, todo debía hacerse a puertas y ventanas cerradas, trabadas. Y sin demasiado ruido.

En particular en Guanabo, quizás por ser en realidad un área urbana (en Santa María no había un centro como tal, las casas estaban más espaciadas), la policía era muy despectiva con los homosexuales y de manera arbitraria los arrestaba (se comentaba que los guardias ‘ganaban puntos’ por ello), por lo que allí se imponía cuidar más la conducta en la calle. Fui detenido una vez allí debido a la falsa acusación de un policía contradictoriamente erotizado; pero, gracias el aval del ex miliciano de Playa Girón que había alquilado conmigo, logré salir al día siguiente sin que quedara, por suerte, ningún registro que me perjudicara. Pero quedó este poema:

LABRADOR

(en una cárcel de Guanabo en 1976)

Tal el mío, tu Nombre

amaneció en la celda

como sólida luz:

solitario en la roca

lo labraron las uñas

de mi insomnio.

Una infecta humedad

corroyendo el afuera,

dentro un mar en reposo:

contra las tempestades

tu Nombre aplacó indignas

delaciones.

Cuanto más embestía

la injuria reclamando

engullirme,

yo menos frágil leño

me volví con tu Nombre

de mis uñas nacido.

Luego ya fue esperar,

como buen labrador,

lo que fuera.

(En Milho Montenegro, ed. Desde el redil bramo. Miami: Primigenios, 2023, p. 169)

V. Las fiestas de perchero

Se llamaba ‘fiesta de perchero’ a las pequeñas orgías clandestinas que se ofrecían por unas breves horas en viviendas particulares: la frase indicaba que, en cierto momento, los invitados debían dejar la ropa en unas perchas. Realizar estas fiestas en la ciudad era complicado y riesgoso: se necesitaba un local privado de a-cogida, con un tamaño adecuado y sin vecinos cerca, ya que reunir en secreto a un grupo de hombres se consideraba políticamente sospechoso. Para estas fiestas eran, pues, más convenientes los repartos elegantes y apartados (Siboney, Miramar) cuyas cuadras tenían a cada lado sólo tres o cuatro mansiones con poquísimos residentes que, además, no eran muy adeptos al sistema, por lo que el CDR resultaba poco notorio. Dichos escasos residentes eran una o dos personas que se habían quedado en Cuba cuidando el derecho al inmueble tras exiliarse el resto de su familia, o un antiguo sirviente o empleado fiel de la casa. En un caso, el Estado ya había expropiado la mansión e instalado en ella una escuela primaria cuyo profesor responsable —un joven muy aventajado que residía allí por ser del interior— utilizaba para sus instintos primarios durante las vacaciones de los niños. Pero, por lo general, era muy difícil que un joven poseyera un lugar así, por lo que las fiestas de perchero solían ser en casas de hombres maduros o de la tercera edad que les hacían así un favor a los jóvenes ‘sin lugar’. Para no entorpecer la libido colectiva, los muy mayores se mantenían a distancia de los entrecruzamientos, observando y esperando que algún chico (por lo regular, el que había reclutado a los templantes) hiciera mutis por el foro unos minutos y les devolviera, en privado, el favor.

VI. Las cabañitas

Como tuve la posibilidad de reservar en hoteles habaneros, descubrí enseguida que la estadía en los hoteles Riviera y Nacional autorizaba a dos cosas: invitar a algunos parientes y amigos a la ‘mesa sueca’ (bufé) del hotel, y reservar por un día una cabañita junto a la piscina del hotel para compartirla con mis invitados. A la habitación sólo podían subir las personas identificadas en la recepción el día de llegada: con eso no se jugaba.

Huelga decir que, amén de aprovechar la piscina, las amistades de Manolo y mías usaban los calurosos recintos cerrados de las cabañitas como improvisadas posadas. Se imponía, pues, planificarles el tiempo dentro de la cabañita, aconsejándoles no irrespetar el horario, no proferir sonidos inapropiados ni crear más aspavientos que los congénitos. Tal vez otros huéspedes hacían similar uso de las cabañitas con sus conocidos, ya que la necesidad de un espacio de intimidad afectaba a la población en general. Lo sorprendente es que nunca vi que el personal del hotel o un huésped de la piscina se escandalizara con este trasiego de puros (mexicanismo) hombres entrando en pareja y saliendo sudorosos de las cabañitas.

Mis sucesivas experiencias me mostraban que la cercanía con el agua creaba entre los habaneros una salutífera e inusual tolerancia.

Como algo inexplicable, mis sucesivas experiencias me mostraban que la cercanía con el agua (sea playa, piscina de hotel, Malecón, lago natural o artificial) creaba entre los habaneros una salutífera e inusual tolerancia de ‘cada cual a lo suyo y que todo me resbale’. Tal vez la gente ya estaba harta de tanto acartonamiento, zozobra y mutua vigilancia, y en onda taoísta el agua les sugería la posible existencia de una otredad fluida, informe, libre, superior: ‘Sé igual al agua’, etc., etc.

VII. Los bares y los clubes nocturnos

Sobrevivían en La Habana numerosos bares y clubes nocturnos cuya fama y popularidad precedían a 1959. Eran tantos que en las cuadras conocidas como La Rampa había uno al lado del otro: “Esas cuatro cuadras tenían más cafés, cafeterías y boîtes por metro cuadrado que el resto de La Habana”, anotó Cabrera Infante en La ninfa inconstante (Barcelona: Debolsillo, 2020, p. 24). Como los bares y clubes nunca han sido mi especialidad, me referiré a apenas dos. Uno era Las Cañitas, del hotel Habana Libre (antes Hilton —¿y después?), pero, por la previsible presencia de extranjeros (‘agentes de la CIA queriendo reclutarnos’, según el régimen), yo prefería evitarlo. La única vez que lo visité, me fui de allí en cuanto vi a un tipo vestido de civil pedirles identificación a dos hombres que se apapachaban en la barra.

Lejos de La Rampa, en Paseo y 5ª, estaba Los Violines: más tranquilo y con clientela 100% nacional. Mnemosyne mediante, recuerdo que ese club no les permitía a dos hombres ocupar una mesa: las mesas, siempre más oscuras y menos llamativas que el mostrador, eran para las parejas héteros; para los hombres sin mujer estaba, sin ninguna homófona intención, la barra. Así que, para conseguir una mesa de cuatro, una pareja masculina se aparecía en el club con dos amigas, o combinaba con dos desconocidas presumiblemente lesbianas a la entrada. Luego las manos, las piernas y los pies bajo la mesa daban cuenta de las reales liaisons dangereuses. Ingenuo creer que los porteros y camareros no supieran de esta práctica, pero reglamentos eran reglamentos y debían cumplirse al pie de la letra, no de la mesa.

VIII. Las cafeterías y un restaurante

En algún momento había que comer algo, y para eso estaba la chisporroteante cafetería del hotel Capri al atardecer: uno podía sentarse adentro, más reservado, o afuera, junto a la acera, en onda ventilador mirando de un lado a otro a los transeúntes. En los 60, la cafetería quedó marcada de forma negativa, ya que fue el blanco de una de las redadas policiales más sonadas de la época: la policía cargó con los hippies locales, los elvispreslianos (ML dixit), los melenudos de camisas holgadas y pantalones tubo, los homosexuales… No muy lejos del Capri, la cafetería de El Carmelo de Calzada, frente al hoy difunto teatro Amadeo Roldán, era otro centro de reunión un tanto más discreto e intelectual.

Pero el verdadero deleite homodigestivo y ambiental lo ofrecía, tarde en la noche, cuando las familias héteros se recogían y no había multitudes ni niños majaderos ni airadas broncas por un turno en la infinita cola para comer, el restaurante Polinesio en los bajos del hotel Habana Libre y con salida directa a la calle 23, por lo que a la CIA se le hacía más difícil reclutarnos. Más recoleto y céntrico que el Capri y El Carmelo, el Polinesio era el punto obligado después del teatro, del cine, del ballet (¡éramos tan cultos!). En sintonía con su nombre, ofrecía una decoración exótica, así como un ubicuo olor a pollo a la barbacoa. En medio de la chusmería colera, el deterioro, el mal gusto y las insulsas ofertas de otros restaurantes, el Polinesio constituía una rara sobrevivencia de la cada vez más lejana ‘Habana del ayer’.

Notas

1 Sobre los estalinistas, véanse la Microfracción (1966-1968) y los casos de Edith García Buchaca y Aníbal Escalante. Sobre los trotskistas, véase Rafael Acosta de Arriba, “El final del trotskismo organizado en Cuba” (en Caridad Massón Sena, ed. Las izquierdas latinoamericanas. Santiago de Chile: Ariadna, 2017, pp. 299-320; ariadnaediciones.cl/images/pdf/LasIzquierdasLatino.pdf. Acceso: 20 marzo 2024).

2 En este artículo, las traducciones de citas en otras lenguas son mías.

3 No he logrado hallar copia impresa o digital de ambas obras para determinar cuál es.

4 En “No se me ocurre ningún título” (Casa de las Américas, 16.100 [1977], pp. 84-89), Gabriel García Márquez, con un puritanismo orientado a respaldar el discurso castrista en contra de la prostitución, recuerda que en 1955 “los latinoamericanos de mi generación concebíamos a La Habana como un escandaloso burdel de gringos donde la pornografía había alcanzado su más alta categoría de espectáculo público mucho antes de que se pusiera de moda en el resto del mundo cristiano: por el precio de un dólar era posible ver a una mujer y un hombre de carne y hueso haciendo el amor de veras en una cama de teatro” (p. 84).

Si nos atenemos a sus palabras, parece que su generación no podía costearse entonces un viaje a La Habana o, espantada por semejante inmoralidad, nunca acudió a una trabajadora o trabajador del sexo ni siquiera en sus respectivos países. Pero pasan el tiempo y las modas políticas, y a sus 77 años el otrora creador de la explotada Eréndira no duda en narrar en su Memoria de mis putas tristes (2004), con un meloso apetito ajeno a moralismos, el tráfico sexual de adolescentes vulnerables en la Barranquilla de 1960.

5 “Cuando apareció la ‘Elegía’ ciertos homosexuales de capilla y también ciertos intelectuales de capilla creyeron tener a Dios cogido por las barbas. Aquellos creyeron tener ya su ‘canto de guerra’; estos, una ‘pieza de convicción’. Los primeros decían: ¡Por fin alguien nos representa!; los segundos: Es poesía engagé[,] ya el uranismo cubano tiene su profeta”, afirma Piñera (pp. 44-45).

6 Ese robo gubernamental de la propiedad privada de los ciudadanos abarcó en 1977 hasta los derechos de autor. Al respecto, el artículo 41 (capítulo VII, sección III) de la ley no. 14 del 28 de diciembre de ese año declara que “las obras de autores cubanos fallecidos cuya titularidad del derecho de autor se encontrare ejercida por personas naturales o jurídicas con residencia permanente en el extranjero, pueden ser declaradas patrimonio estatal por decisión del Consejo de Ministros” (en N. Nuiry Sánchez y G. Fernández Mayo, eds., Pensamiento y política cultural cubanos. La Habana: Pueblo y Educación: 1987, vol. 4, p. 60).

Regresar al inicio