Mi comienzo en la literatura fue rústico pero entrañable. Crecí en una casa repleta de manuales de dibujo y atlas de anatomía. Recuerdo leer sus palabras extrañas como un conjuro —bisectriz, ciático, valécula— y las láminas donde un hombre abandonaba su piel, sus músculos, hasta quedar en esqueleto, marcado con los mismos hechizos en cursiva: trocánter, língula, sartorio.

Fascinado por aquellos bestiarios que me parecían de otro mundo y de otra época, pasaba el dedo por la silueta del encéfalo, entendía la espesura del sistema nervioso y repetía en voz baja, como para invocar a Mefistófeles, arduas jerigonzas en latín.

Quizás por no correr el riesgo de que su hijo se volviera un alucinado, mi madre me regaló entonces mi primer libro. Era un cuaderno tosco, con tapas de cartón quirúrgico. Contenía recortes de muchos textos escolares que yo —tendría cinco o seis años— guardo con cariño hasta hoy. Por fin había allí palabras a mi medida, relatos de cangrejos voladores, caballos ilustrados y frascos de nieve que se derretían cuando llegaban al trópico.

Una cerveza en Ucrania

Aprendí esas historias con la misma dedicación que cuando remachaba adivinanzas somáticas (occipital, canalículo, acetábulo), hasta el día en que tuve acceso a los libros que habían utilizado mis padres en su infancia. Reliquias de factura soviética y americana, libros-ciudad y libros-casa, cuyas páginas componían tejados y caminos. Libros para vivir en ellos, como La gallina de los huevos de oro, Caperucita roja o El gato con botas, enemigo de un genio que, con un movimiento de mis dedos, pasaba de ser león a ser ratón.

Uno de aquellos cuentos planteaba un pregunta capciosa, incómoda. Había que emboscar a nuestros padres y, cuando menos lo esperaran, susurrarles al oído —con un mapa inequívoco en la mano—: “¿dónde queda Ucrania y cómo se llega a ese reino?” (Muchos años después tuve que pasar la noche en el aeropuerto de Kiev, sin poderle explicar al mesero que me servía una espumosa jarra de Stare Misto que por fin había conquistado aquella región transparente de mi infancia).

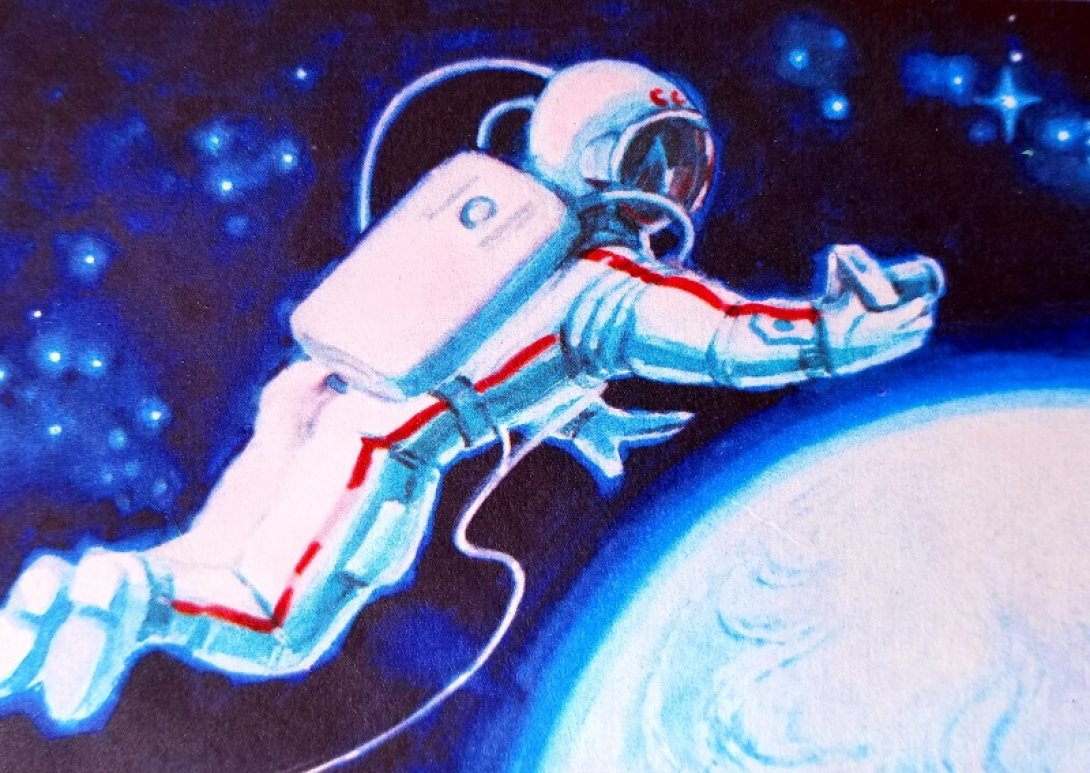

Sin embargo, cuando me preguntan qué libro cambió mi modo de ver el mundo, no tengo que pensar mucho mi respuesta: Salgo al cosmos, de Alexéi Arjípovich Leónov.

La aventura espacial

Todo nombre ruso es un trabalenguas, pero yo podía recitar aquel sin equivocarme, además de su currículo: piloto cosmonauta de la URSS, dos veces héroe de la Unión Soviética, general mayor de aviación. Podía jurar entonces que el viejo Liosha, asfixiado por las medallas y condecoraciones de su uniforme, sonreía desde el pequeño retrato en las guardas del libro.

Salgo al cosmos es el relato de la primera caminata humana en el espacio, protagonizada por Leónov en 1962. El joven astronauta narraba su historia con sencillez militar y con palabras eslavas que me resultaban igual de musicales que las del glosario anatómico: Koroliev, Baikonur, Vladivostok.

Liosha Leónov se encapsulaba junto a su compañero Pável Beliaev en la nave Vosjod-2, volaban más allá de las nubes, se extasiaban con la geografía celeste y cada uno de sus movimientos era reportado a los televisores soviéticos por un frenético locutor. Siempre me impresionarán esos escuetos párrafos donde Liosha se conmueve al no poder ver, desde allí, el río helado de su niñez, ni la ciudad de Kémerovo.

Mi capítulo predilecto es el que describe el almuerzo en el cosmos: los cubiertos flotantes, las migas de pan que se dispersan por la ingravidez o la burbuja de jugo que escapa del tubo de las provisiones. “En el cosmos se puede vivir y trabajar”, repetía incesantemente Leónov, con la ilusión de aportar al catálogo soviético su propia consigna, y los que lo leímos con esa edad —estoy convencido— nunca quisimos ser otra cosa en la vida que cosmonautas.

Cosmonauta pospuesto

Por eso lloré con demasiado sentimiento al hacerme una herida en un dedo a los diez años. Sabía que mi futuro en la navegación espacial estaba arruinado: la cicatriz no aguantaría la presión atmosférica.

Hace un par de años encontré en un puesto callejero un ejemplar de Salgo al cosmos. El librero me lo ofreció en buen precio, pues le hice notar que un hereje había recortado algunas de las preciosas acuarelas que lo ilustran. (Entre ellas, el diagrama de la escafandra, que equivale, para un bibliófilo, a comprar una Crónica de Núremberg a la que hayan arrancado la página de los trece monstruos).

Supongo que el hecho de recordar todo esto es un síntoma de vejez prematura. Supongo que leer con la misma emoción infantil la narración de un cosmonauta soviético —sin importarme para estos efectos qué quiere decir soviético o comunista— significa que, en los momentos de crisis o desamparo, uno siempre regresa al lugar seguro. Y ese sitio estaba para mí en la cápsula del Vosjod-2, junto a Leónov y Beliaev, precipitándose sobre la tierra entre el fuego y el polvo cósmico.

Mirada de lejos, ahora, nuestra infancia fue tan extraña y memorable como las historias a las que acudíamos, asediados por los mosquitos y la falta de luz.

Los libros misteriosos y retráctiles, el austero álbum de recortes, el viaje al cosmos. Esa fue mi educación sentimental y quizás también la de mi generación: juguetes de uso y añejos estantes, que abrazamos con tanta felicidad que hoy —en las expediciones a la librería— buscamos siempre los textos que nos abrigaron la infancia.

Y al hacer las maletas —pues la mía es también la enésima generación de viajeros hacia ninguna parte— esos libros inexistentes es lo primero que nos llevamos.

Regresar al inicio