ÍNDICE

- “¡De milagro no te tropezaste con ningún matavacas de los que andan sueltos por ahí…! ¡Estás vivo de casualidad!”

- Nunca imaginé que mi excursión causara tanto revuelo.

- El 21 de octubre del 2002, el Soberano de la nación proclamó el fin de la industria azucarera…

- Una sacrificada existencia de esfuerzos los había lastimado lo suficiente como para que se sirvieran de bastones hechos con varas rústicas que el viejo cortaba en los montecitos que rodeaban la casa…

- Consuelo era como una sacerdotisa experimentada en remedios caseros para paliar dolencias…

- ¿Y quién estaba allí pasando por igual trance? Pues claro que el tragaldabas de Rinti…

- Creo que los Mayas hubieran podido explicar de manera más satisfactoria las razones por las que abandonaban en pleno sus Ciudades-Estados.

- Para colmo de nomenclaturas, de las mitades resultantes de esa división, ahora la provincia a la que pertenece El Padre se nombra Mayabeque.

- Bajamos a la carrera, atravesando cultivos de maíz hasta llegar al río.

- Como si la evidencia de su experimentada existencia tuviera un reflejo físico en el mundo, un día nos mostró el pozo que había labrado durante años en la roca viva de su patio trasero.

- La cobertura de aquella manigua, desde luego, también está animada de fauna silvestre.

- Desde la posición de tiro podía verse el fantasmagórico reflejo verde-amarillento en los ojos de las víctimas.

- La contemporaneidad ha cambiado muchos hábitos seculares, sobre todo a partir de la década del 60.

Buena parte de la humanidad considera que el Almirante de la Mar Océana partió de Palos de Moguer en su primer viaje al Nuevo Mundo. El error fue acendrado por los cronistas de Indias Gonzalo Fernández de Oviedo y Francisco López de Gómara, al combinar los nombres de dos localidades distintas de la Provincia de Huelva… Nada, que -menudos Panchos para contar la Historia- nunca se sabe en boca de quien se narrarán los acontecimientos. Lo cierto es que Colón zarpó de Palos, a secas, en 1492. Pero 150 años después, con el tenaz orgullo de atajar la confusión, el concejo municipal del pueblo le endilgó un añadido para diferenciarlo de Moguer, y desde entonces se llama Palos de la Frontera. Aquel empeño no sirvió de mucho. Transcurrido medio milenio, el común de la gente perpetúa el equívoco.

Hasta donde sé, en Cuba sólo tenemos un Palos, a secas, como originalmente se conoció al Palos ibérico. Se encuentra al sur de las Alturas de Madruga, y pertenece al municipio mayabequense de Nueva Paz. Un día de asueto, sin previa planificación, caminé los 10 km que lo separan de El Padre (ver en este mismo Sitio: “Venga a nosotros tu reino”). A media hora de salir de casa de Consuelo e Ismael, cuando llegué al borde de la meseta, la vastedad del paisaje me hizo caer en estado de trance y fue categóricamente imposible virar atrás. Desde la atalaya natural se divisaban la Llanura Habana-Matanzas, la chimenea del Central Josefita –también conocido como Manuel Isla- y los tejados y arboledas de Palos y Nueva Paz. Mucho más allá, de tan limpia y despejada que estaba la tarde, la Ensenada de la Broa encajaba su grisura en las marismas de Tasajera. En la misma secuencia de profundidad debió estar la Península de Zapata, pero esa percepción ya era dominio absoluto de la especulación. Como mismo ese día arranqué sin premeditación, tampoco avisé a Consuelo e Ismael, los “Reyes Católicos”. La noche me sorprendió para regresar. Por el camino, ya encima del altiplano, me crucé a Orestes en su caballito cuando iba de vuelta a su casa. Apenas podía distinguirlo en la oscuridad. “Muchacho, ¿dónde tu´tabas metío? Las escarbadoras ´tan volviéndose locas buscándote… ¡Y mami y papi te quieren arrancar las orejas!”

“¡De milagro no te tropezaste con ningún matavacas de los que andan sueltos por ahí…! ¡Estás vivo de casualidad!”

Al llegar a los predios del patio, Ismael fue el primero en avistarme. “¡Muchacho, me cago en la mierda…! Consuelo, ya apareció el chiquito este” gritó con aspaviento volviéndose hacia la casa. Inmediatamente Consuelo corrió la voz hasta casa de Aleida y empezaron a aparecer las muchachas, seguidas de Francisco, sus hijas y gente que estaba de visita. Ismael hacía ademanes con sus brazos, mientras se quitaba y ponía el estrujado sombrero de trabajo. Cuando les dije que había ido un momentico a Palos, Ismael soltó una risita burlona: “¿¡No me jodas…!? ¡Oye, Consuelo, lo que dice este!” Me daba un poco de pena, pensaban que les estaba tomando el pelo. Consuelo me asustaba: “¡De milagro no te tropezaste con ningún matavacas de los que andan sueltos por ahí…! ¡Estás vivo de casualidad!”. Luego de tomar agua y café encendí un tabaco y les hice el recuento del viaje. Sus majestades me escuchaban con atención y hacían preguntas comprobatorias. La sala era pequeña, por lo que el resto de la audiencia se acodaba en las ventanas, asomados desde afuera. Svetlana tenía cara de Valquiria enfurecida. Les describí la entrada al batey del Josefita. “¡Oye tú!”, exclamaban a intervalos intercambiándose miradas de estupefacción. Terminé mi relato con la llegada a la cafetería de Palos, que tenía un arado criollo colgando de la pared como único ornamento. A modo de epílogo, les dije que me encontré con Orestes cuando regresaba.

No salían de su asombro: “¡Veinte kilómetros en cuatro horas y media!” Desde su taburete, apoyadas las manos en un bastoncito rústico, Ismael miraba incrédulo a un punto indefinido del piso. Como dato curioso, les conté de la puerca que vi en el camino antes de bajar la loma. Después me dijo Orestes que el dueño la tenía suelta en el monte, y que no era extraño que todos los años pariera una caterva de lechoncitos. Además de ese primer encuentro, sólo la volví a ver en dos oportunidades más. El resto de las veces se intuía en lo profundo de la manigua, arrollando ramas y bejucos. Parecía una criatura antediluviana, con las patas encajadas en un cuerpo descomunal y rollizo. Por inconcebible que parezca, ningún matarife furtivo había logrado pincharla. Era una leyenda en la región.

Nunca imaginé que mi excursión causara tanto revuelo.

Nunca imaginé que mi excursión causara tanto revuelo. Todo parece indicar que a muy pocos trastornados se les había ocurrido hacer ese trayecto a pie, porque nadie tenía suficiente apuro para pasar por semejante viacrucis. Si era estrictamente necesario, los locales cubrían esa distancia a lomo de bestia, o sobre una arañita, que es un coche rústico de dos ruedas tirado por caballo. Según me contaba Consuelo, el camino que yo había hecho era lo que quedaba de una pequeña carretera que continuaba desde la escuelita, pasando frente a su casa, hasta llegar allá abajo, a Palos y Nueva Paz. Por ahí rodaba un transporte rural que salía desde Madruga, pero el abandono la hizo intransitable como una conexión neuronal que se desvanece por el poco ejercicio de la memoria. En lo adelante se convirtió en práctica habitual que las muchachas de la brigada y los invitados de turno fueran a Palos caminando para buscar pertrechos y bebidas que amenizaran los fines de semana.

El camino sobre la meseta era disfrutable hasta bajarla. Luego le seguía el trecho más monótono del universo, un terraplén rectilíneo de varios kilómetros sembrado de caña a ambos lados hasta el batey del Josefita. Paradójicamente, el regreso por ese mismo camino era algo más llevadero, al confrontar desde la distancia a la gran muralla de roca caliza con la que se anunciaba la meseta de El Padre. En una ocasión Svetlana y yo hicimos autostop desde el Josefita hasta San Antonio de Cabezas, en Matanzas, y desde allí conseguimos treparnos a un camión descapotado que hacía un recorrido por una carretera intramontana hasta La Bija. En su tramo más alto se podía percibir la brisa de ambas orillas de la isla, con vistas igual de envidiables. En la Bija visitamos a Osvaldo, el otro hijo de Consuelo, que nos regresó en arañita hasta su casa materna, nuestro campamento.

El 21 de octubre del 2002, el Soberano de la nación proclamó el fin de la industria azucarera…

Uno de los capítulos más tristes de acompañar en aquellos años fue el desmantelamiento del Josefita. Aquello fue un penoso designio que tomó algún tiempo, ante el desconcierto de quienes habían vivido durante siglos de aquella industria. Desde el batey, los hombres parecían hormigas desarticulando un gigantesco escarabajo. El 21 de octubre del 2002, el Soberano de la nación proclamó el fin de la industria azucarera, rubro económico del que dependió la Isla durante su consolidación colonial, parte indisoluble de su definición e identidad. Propio de su discurso demagógico, el Omnipotente llamó a aquel cataclismo, “reestructuración”, eufemismo que tipificó el cierre y demolición del 70 por ciento de los centrales azucareros. A propósito de semejante catástrofe, Alejandro Ramírez, habitual en las campañas de excavaciones por aquellos años, realizó en 2004 “deMoler”, un cortometraje documental que en apenas 47 minutos desvela la honda repercusión humana que implicó tan absurda medida. Aunque su película fue realizada en el central guantanamero Paraguay, era expresión unívoca de todas y cada una de estas estructuras productivas caídas en desgracia. En las entrañas de la otrora fábrica del Josefita, parecía que había estallado una potente bomba. Sólo quedó en pie la chimenea.

Una sacrificada existencia de esfuerzos los había lastimado lo suficiente como para que se sirvieran de bastones hechos con varas rústicas que el viejo cortaba en los montecitos que rodeaban la casa…

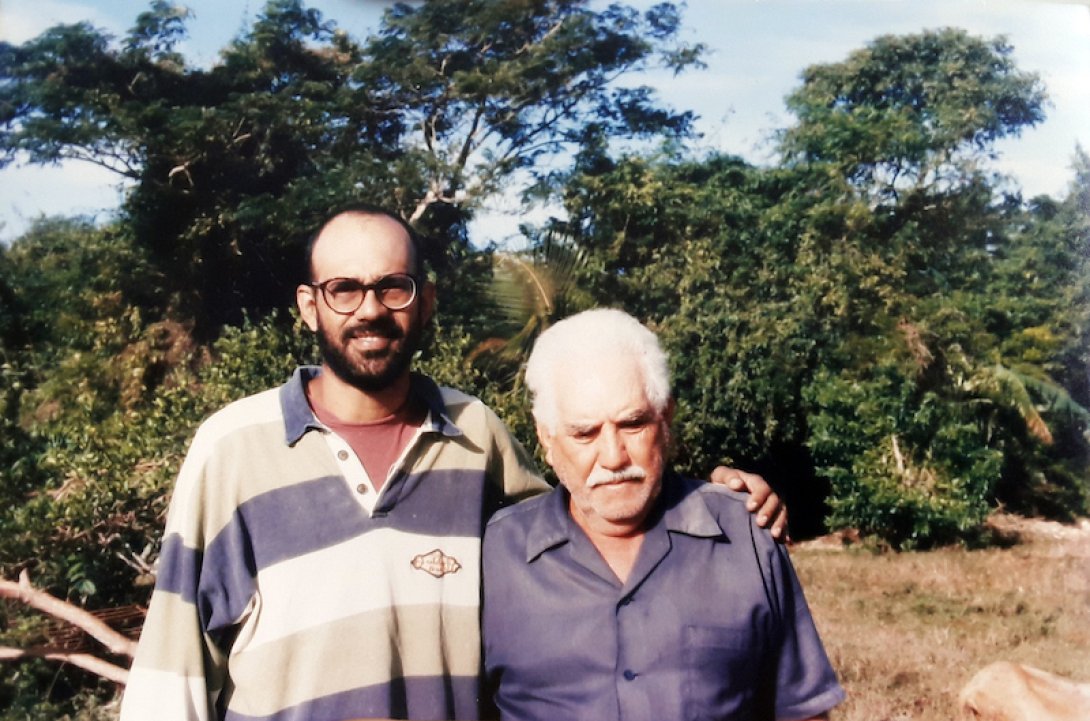

No obstante ser la caña de azúcar un elemento consustancial a casi todos los campesinos cubanos, nuestros anfitriones ejercían una práctica económica más versátil. Los cultivos de estación y la ganadería ocupaban todo su tiempo. Ismael y Consuelo eran guajiros blancos de mediana estatura, y debían estar cerca de los 70 años a principios de siglo. Una sacrificada existencia de esfuerzos los había lastimado lo suficiente como para que se sirvieran de bastones hechos con varas rústicas que el viejo cortaba en los montecitos que rodeaban la casa –guardo con cariño uno muy pintoresco y torcido que me obsequiaron a regañadientes, pues no se representaban que aquello tuviera algún atractivo. A pesar de sus achaques, no cejaban en su empeño por trabajar. Ismael tenía unos ovejos que mudaba y atendía diariamente. También cuidaba con esmero unas pocas vacas para ordeñar y hacer queso. Consuelo apenas se movía del perímetro de su bohío, siendo la casa de su hija Aleida la distancia más extensa en recorrer. Sobrellevaba con estoicismo unas cuantas dolencias y un sobrepeso que no la acompañaba a sus años. Sus hijos y respectivas familias gozaban de buena salud, garantía para una ostensible laboriosidad. Todos hablaban alto, con acento atropellado y enfático, pronunciando inadecuadamente algunas palabras que le daban un gracejo particular. Unos más que otros tenían una educación básica o media, por lo que sus intercambios eran afables y respetuosos, pero salpicados de oportunas picardías. Consuelo y Aleida salvaban la comunicación de los 100 metros que separaban sus casas con un agudo “Juuuuuuu”, entonces la otra se asomaba y se hacían señas, o intercambiaban oraciones cortas gritadas de extremo a extremo.

Para no causar demasiados inconvenientes a la dinámica familiar, mientras corrían las campañas, la cocina era atendida cada día por parejas rotativas que seguían el proceso culinario hasta dejarlo todo recogido. Era habitual que compartiéramos otras labores domésticas, o acompañar a Ismael y Francisco en sus quehaceres rutinarios. En las noches, después de comida, solíamos reunirnos a hacer cuentos o jugar dominó. En casa de Aleida y Francisco había un televisor donde toda la familia veía la telenovela de turno. Tiempo después, las muchachas, a las que Consuelo llamaba “chiquillas”, le regalaron un pequeño televisor para que la matriarca no tuviera que desplazarse obligatoriamente hasta la otra casa.

Consuelo era como una sacerdotisa experimentada en remedios caseros para paliar dolencias…

En la memoria guardo las conversaciones con los viejos como una coloquial modalidad enciclopédica, cargadas de genuina y espontánea cosmovisión. Las anécdotas de Ismael sobre sus inveteradas andanzas, y otros asuntos que no parecían de este mundo, me atrapaban la imaginación como si estuviera viendo una película surrealista. Siempre estaba presto a responder cuanta cosa le preguntara sobre los cultivos, los animales y el monte. Pero los capítulos que más agradecía eran los de temas sobrenaturales, en ocasiones permeados de un tinte tremebundo, al estilo de aquel cuento de dos mujeres peludas como monos que juró ver alguna vez. Eran mujeres salvajes, decía, que no sabían hablar y se encaramaban en unos palos dentro de su jaula. En medio de su particular percepción, también poseía una curiosidad insaciable por asuntos que escapaban a su conocimiento. En muchas ocasiones me preguntaba por la naturaleza de las estrellas, las capas de la Tierra, la evolución, o lo que se le ocurriera. Consuelo era como una sacerdotisa experimentada en remedios caseros para paliar dolencias, y versada, desde los rigores de su ámbito social, en dirimir problemas familiares o vecinales. Ellos eran el alma de aquel enclave, a donde acudían amigos, familiares e hijos a beber de su lumbre.

Todo guajiro que ande por el monte, de cacería o en faenas agrícolas, lleva siempre consigo una escolta de dos o tres perros que lo auxilien. La mascota que se auto asignó a nuestras campañas fue Rinti, un cancerbero grande y robusto de piel atigrada. Era tan musculoso, que se permitía sostener una cabeza octogonal y maciza como un yunque. A pesar de su aspecto monumental y fiero, la ligereza de ánimo que lo acompañaba era portadora de una sinergia envidiable. Con él trabamos amistad por mediación de Francisco, con quien andaba floreando todo el tiempo, al punto de mantener a raya a sus verdaderos perros de compañía.

En realidad, Rinti era de Pepe, el vecino más cercano a Francisco, pero su espíritu cosmopolita superaba cualquier procedencia y pertenencia. Sólo se nos perdía de vista por razones gastronómicas, cuando alguien mataba un puerco en el vecindario, para atracarse con los despojos. Luego había que soportar su despampanante postprandial, tirándose unos peos que hacían evacuar a los especialistas de sus cuadrículas de excavación, declarándolas zona de desastre. El buenazo de Rinti no tenía archivada la intolerancia en su espectro afectivo, por lo que nos seguía a donde fuéramos a refugiarnos. No existía escapatoria, había que asumirlo en las buenas y en las malas.

¿Y quién estaba allí pasando por igual trance? Pues claro que el tragaldabas de Rinti…

El día que a Ismael se le ahorcó un ovejo enorme con una palizada del corral, pérdida que lamentó muchísimo, hubo una gran bacanal en la casa. Entre todos lo desmantelamos a la luz exigua del atardecer, y en un par de horas teníamos un plato rebosante de carne entre las manos, ya que el pequeño refrigerador familiar no daba cabida para todo aquello. Svetlana, criatura frugal, en aquel entonces virtualmente omnívora, se ocupó de servir mi ración. Nuestras culturas alimentarias nunca gozaron de la misma proximidad que las de otras parcelas de la relación. Ella sabía que yo comía condimentado y salsoso, pero no manejaba la medida exacta de aquella predilección, despachándome abundante cantidad de grasa sobre la guarnición. Como en otros eventos pantagruélicos de mi vida, me fajé con aquello como si fuera la última noche sobre el planeta. En medio del tintineo de cubiertos y vajillas, ocupados en pleno de la masticación, Alejandro Ramírez irrumpe con nostalgia desde el patio, sosteniendo los enormes testículos del ovejo para proponer un platillo tradicional lacandón: Cojón guisado. La verdad es que su oferta gozó de muy poca popularidad, por no decir nula, pero él se empeñó en elaborar aquello a la mejor usanza guatemalteca. El peso de la fibra animal dejó a todos exhaustos. Apenas podía sostenerme en pie, como el lobo de los siete cabritos. Fui a pasar mi compromiso digestivo al portal, eructando manteca y tirándome unos peos con los que no castigaría ni a mi peor enemigo. ¿Y quién estaba allí pasando por igual trance? Pues claro que el tragaldabas de Rinti, con la movilidad reducida a cero, jadeando mientras procesaba su cuota del animal, que no fue poca. De más está decir que este servidor llevaba las de perder, razón por la que nuestra complicidad no duró mucho. Esa noche tuve pesadillas.

Creo que los Mayas hubieran podido explicar de manera más satisfactoria las razones por las que abandonaban en pleno sus Ciudades-Estados.

Amanecer en aquel paraje, descorrer el zipper de la tienda y asomarse a la planicie de la meseta, era un espectáculo que no dejaba indiferente a nadie. Parecía que uno estaba en una llanura de Kenia, y que en algún momento aparecerían jirafas en la distancia, recortadas contra el sol del levante. Un día a media mañana, sin ser mi fuerte la hípica, le pedí el caballo a Francisco para dar una vuelta. Él no tenía tiempo para ensillarlo y lo hice yo mismo. Al pasar por casa de Pepe, este se echó a reír, pidiéndome que me bajara con mucho cuidado, sin hacer presión sobre el estribo. Casi me mato al hacerlo. Mi impericia había dejado las cinchas completamente flojas, y él las ajustó como mismo le ajustó el empacho a media brigada, al día siguiente de la ingesta de ovejo. Preguntarle de dónde había sacado ese don, era igual a saber por qué el guabairo (Caprimulgus cubanensis) empolla en el suelo y no en los árboles. Después de tomar el café que coló su mujer, me despedí con la pretensión de ser un guajiro que fue a visitar a su compadre, cuando la verdad es que, de no ser por él, me hubiera descojonado del caballo. Al trote recorrí el vecindario, hasta que las últimas casas se empataban con una de las vaquerías abandonadas que se construyeron en la región durante los años 70. Fueron concebidas con tecnología prefabricada, y se comunicaban entre sí por una red de carreteras que los enlazaba con la Bija y otras localidades cercanas, y de ahí a las distribuidoras regionales. Las mismas se abastecían de los subproductos de la caña que se sembraba en la zona, reciclados como forraje para el ganado. A su vez, los campos de siembra se abonaban con el estiércol de las reses. Todo quedaba perfectamente cuadrado, por lo que parecía un absurdo bestial renunciar a un proyecto agropecuario de aquella envergadura, evidentemente costoso, como mismo se dilapidaron en el resto del país otros recursos a lo largo del último medio siglo. ¿A qué obedecía semejante sinsentido? Creo que los Mayas hubieran podido explicar de manera más satisfactoria las razones por las que abandonaban en pleno sus Ciudades-Estados. Las causas del desastre económico de esta isla siguen vigentes, y podría explicarlas, pero este relato no alcanzaría.

Para colmo de nomenclaturas, de las mitades resultantes de esa división, ahora la provincia a la que pertenece El Padre se nombra Mayabeque.

Al otro lado de las ruinas de la vaquería estaban las últimas casas de La Bija, otra vía irregular para acceder a El Padre. De modo que a nuestro espacio de trabajo se podía llegar, de manera pedestre, y no sin cierta dificultad, desde Palos, por el sur; Madruga, por el oeste -ambas en la antigua Provincia de La Habana; o desde Cabezas, en la Provincia de Matanzas, viniendo del este por el camino de La Bija. Desde que en 1878 las jurisdicciones de Matanzas y La Habana tuvieron administraciones independientes, esta comarca limítrofe ha pertenecido indistintamente a las dos provincias, de las cuales, como ya dije, La Habana fue fraccionada en tiempos recientes. Para colmo de nomenclaturas, de las mitades resultantes de esa división, ahora la provincia a la que pertenece El Padre se nombra Mayabeque. Tampoco es que la meseta haya estado en disputa -no se trata de Alsacia o Lorena- sino que ha servido de comodín físico-administrativo para intereses que a ningún mortal a ras del suelo le quitaría el sueño, como lo evidenciaba el absoluto desinterés de sus escasos moradores por este particular fronterizo.

En la misma dirección del terraplén a Madruga, pero por el sur del sitio arqueológico, siguiendo el muro exterior del barracón, había otro camino bastante ancho y despejado que terminaba en una quebrada. Aquel accidente topográfico lo había zanjado una corriente fluvial a la que los vecinos llamaban Baños de Biajacas, y quedaba a unos dos kilómetros al oeste de casa de Consuelo. Regularmente íbamos allí en hordas entusiastas, aunque no era infrecuente que sólo fuéramos Svetlana y yo. Para la fecha en que lo visitábamos su corriente era débil, haciendo pozas a intervalos donde el terreno era menos inclinado. Con las lluvias del verano su caudal solía crecer, por lo que, gracias al agua acumulada río arriba, podíamos gozar de su transparente quietud en noviembre y diciembre. En una oportunidad, junto a Svetlana, Mahé, Adrián y Brito, un amigo ya fallecido, hicimos un recorrido de unos 4 km por toda su rivera a favor de la corriente. A pesar de su discreción hidrográfica, es un río muy pintoresco que ha modelado pequeños cañones y valles en esas latitudes. Según Consuelo, en los años 80 hubo planes para hacer en la margen oeste una base de campismo, proyecto que por suerte no fructificó.

Bajamos a la carrera, atravesando cultivos de maíz hasta llegar al río.

De las muchas ocasiones que vadeamos sus orillas, una vez Svetlana y yo escalamos un cerro hacia el poniente, medio kilómetro después de atravesarlo. Con el libre albedrío que lo naturalizaba, Rinti se nos sumó en la aventura. En la pared por la que subimos, descubrimos una solapa rocosa bastante profunda. Allí, desplegando sus alas como las aves de rapiña o carroñeras que adornan muchos escudos y blasones del mundo, nos esperaba un aura tiñosa (Cathartes aura) que empollaba dos huevos. Esta ave necrófaga acostumbra anidar en las abundantes paredes rocosas del archipiélago, directamente en el suelo de los nichos y oquedades. Nos quedaba demasiado cerca, y me sorprendió ver a esa distancia la extensión de sus alas, de aproximadamente un metro y medio de envergadura. Emitía una especie de chillido afónico y amenazante al sentirse acorralada contra el fondo de la solapa. La sorpresa del encuentro fue recíproca, pero nosotros éramos los intrusos, por lo que revertimos los movimientos lentamente para importunarla lo menos posible. Por fortuna, Rinti se mostró cauteloso en todo momento, supongo que por no haber visto nunca una gallina de ese tamaño. A la sazón, o desazón, que cabe decirlo, tropezamos con una planta urticante, provocándonos un escozor insoportable. Bajamos a la carrera, atravesando cultivos de maíz hasta llegar al río. Nos lanzamos desesperadamente al agua, y allí estuvimos metidos hasta la nariz por más de media hora, en lo que nuestro camarada no paraba de retozar como un adolescente. Aunque nuestro espíritu exploratorio fuera muy variopinto, el río siempre nos reclamaba desde su lado recreativo, cuando no de meditación. Una de las veces que fui solo, me quedé dormido sobre la yerba pareja y verde que había en su orilla, justo donde terminaba el camino principal que declinaba hasta él. Participando del contenido onírico de mi siesta, un zumbido se hizo recurrente en el sueño. A veces era más intenso, luego se alejaba, y después volvía. Al abrir los ojos, a un costado y otro, pasando frente a mi cara a escasos centímetros, una hembra de zunzuncito (Mellisuga helenae) me hacía cosquillas en las orejas. Yo no se lo hubiera recomendado, pero mis guatacas se le antojaron cartilaginosos florones. Quisiera creer que me hizo alguna revelación, de las que quedan profundamente grabadas para manifestarse el día menos pensado, pero han transcurrido más de veinte años y sigo igual de bruto.

Como si la evidencia de su experimentada existencia tuviera un reflejo físico en el mundo, un día nos mostró el pozo que había labrado durante años en la roca viva de su patio trasero.

A mitad de camino al río vivía El Mexicano, un personaje al que vi sólo una vez antes de abandonar definitivamente su rancho para bajar de la loma. Un trecho más adelante, a mano izquierda, estaba la estancia de Ramón, un señor alto y delgado de voz grave que vivía solo. Era una persona muy pausada, y daba la impresión de guardar algún secreto. Su lugar era un descampado en medio del monte, donde tenía animales, siembras, y una gran plantación de aguacates. Los aguacatales que parecían crecer cimarrones a orillas del río, también eran suyos. Como si la evidencia de su experimentada existencia tuviera un reflejo físico en el mundo, un día nos mostró el pozo que había labrado durante años en la roca viva de su patio trasero. No tenía brocal, estaba tapado con unas chapas metálicas y tablas. Nos contó que un día vino su cuñado, y con dos varas sujetas de cada mano, estas se juntaron y declinaron al suelo. Entonces le dijo, “Es aquí donde tienes que cavar. Ahí abajo está el agua”. En sus ratos libres avanzó a razón de un metro por año, a barreta, cincel y mandarria, confesando que varias veces estuvo a punto de renunciar. El agua brotó a los doce metros de profundidad. Entusiasmados con una cámara de video que Jorge Ponce llevó a una de las campañas para documentar las excavaciones, buenamente decidimos registrar los testimonios de los vecinos del cafetal. Les hicimos preguntas sobre varios temas a casi todos, entre ellos a Ramón sobre su historia del pozo. Nunca más supimos, creo que ni el mismo Ponce, del paradero de aquel casete.

La cobertura de aquella manigua, desde luego, también está animada de fauna silvestre.

En una de las tantas visitas a lo de Ramón, al despedirnos, nos reveló un trillo al fondo de su casa que conducía a la de Ismael y Consuelo. Por aquel atajo espacio-temporal demoramos la mitad del tiempo en hacer el recorrido. Toda la superficie de la meseta que no tuviese cultivos, abundante en proporción, estaba cubierta por bosquecillos y maniguas de poca altura, determinada por la escasa profundidad de los suelos, en los que el sustrato rocoso asoma con frecuencia. Es muy probable que aquellos bosques secundarios fueran relativamente jóvenes, al recuperar las áreas de cultivo abandonadas en diferentes momentos de la evolución antrópica de la zona. Pareciera a los advenedizos que se trata de un manto tupido y uniforme, cuando en realidad está trazado por decenas de trillos y senderos que los locales emplean para atender los animales semidomésticos que tienen sueltos. La cobertura de aquella manigua, desde luego, también está animada de fauna silvestre. Entre las especies autóctonas se pueden encontrar jutías carabalíes (Capromys prehensilis prehensilis) y jutías congas (Capromys pilorides pilorides), además de varias especies de murciélagos, reptiles e insectos. No obstante, las especies introducidas en diferentes momentos de la colonización, juegan un papel determinante en el balance ecológico de la región. Debido a la persecución y caza intensiva, en nuestros días constituye una rareza ver venados (Odocoileus virginianus) y puercos cimarrones por aquí, no así perros y gatos jíbaros, además de hurones y mangostas traídas del Viejo Mundo para controlar las plagas de ratas, terminando por convertirse ellas mismas en incontrolables. También había conejos, que se reproducían vertiginosamente, a pesar de sus cuantiosos depredadores.

Desde la posición de tiro podía verse el fantasmagórico reflejo verde-amarillento en los ojos de las víctimas.

Por eso la cacería de jutías y conejos era habitual entre los habitantes de la zona, y de otros cazadores que venían los fines de semana desde los pueblos cercanos. En la familia varios poseían escopetas muy antiguas, heredadas, compradas o canjeadas, de cuando era más fácil tener licencia para la actividad cinegética. Francisco tenía una escopeta de medio palo, y cuando disponía de municiones se tiraba para el campo a cazar conejos. Contrario a lo que pudiera pensarse, la cacería era nocturna, usando una pequeña lámpara de baterías sujeta con un cintillo a la frente. La noche que fui con él, casi quedo sordo por el estallido de aquella mierda, más parecida a un arcabuz que a cualquier arma moderna. Con el potente haz de la linterna, el cazador cegaba a sus presas, que no atinaban a escapar por el efecto hipnótico de la luz. Desde la posición de tiro podía verse el fantasmagórico reflejo verde-amarillento en los ojos de las víctimas. Entonces sobrevenía el fogonazo, y, dependiendo de la pericia del tirador, lograba hacerse con la presa. El gran inconveniente estaba en que todo lo que tuviera ojos caía en la trampa fotónica. De ahí que muchos perdigones se los rifaban hurones, mangostas, o incluso sapos, como el que fuimos a verificar en uno de los disparos: el batracio quedó hecho un revoltillo irreconocible por el impacto de fuego. Esa jornada Francisco cobró cuatro conejos, que apenas alcanzaron para una degustación a la francesa. En circunstancias ordinarias hubiese alcanzado para cubrir la demanda familiar, no así con la sobrepoblación que constituía nuestra brigada, para quien la abstención de Svetlana no significaba ninguna diferencia.

A las jutias debías cazarlas de día si usabas armas. Era una condición indispensable, ya que son de hábitos arborícolas, y la noche no es aconsejable para andar en la oscuridad del monte con una escopeta. La cacería de conejos se facilitaba a campo descubierto, con el resplandor de la atmósfera, cuando salían de sus refugios al caer la noche. Regularmente, en El Padre, a las jutias las atrapaban con trampas de alambrón y madera fuerte. De no ser así, y demorabas en revisar los cebos, podían roer cualquier material poco resistente y escapar. Las trampas eran jaulas nada confortables, con el tamaño justo para que los roedores quedaran apresados como un embutido. También se las cazaba sólo con perros, que era una práctica muy extendida en la Sierra del Grillo, hacia el noroeste de allí.

La contemporaneidad ha cambiado muchos hábitos seculares, sobre todo a partir de la década del 60.

Según Francisco, un piropo muy socorrido entre los hombres, cuando de cazar mujeres se trataba, decía así: “Cómetela, caballo, pa´que me la cagues en el patio”. Es muy probable que el digestivo “lirismo” de la expresión fuera un remanente de los tiempos en que los pretendientes raptaban durante la noche a las novias de sus casas familiares, sólo que en esta “elogiosa” alegoría involucraban simbólica y jocosamente a sus caballos. La contemporaneidad ha cambiado muchos hábitos seculares, sobre todo a partir de la década del 60. La estandarización social impuesta por la Revolución, mientras existió respaldo soviético, transformó positivamente algunos indicadores de vida, básicamente en las zonas rurales del país. Sin embargo, el programa ideológico instituido simultáneamente, pretendió hacer “hombres nuevos” a la menor brevedad posible, vulnerando las esencias socio etnográficas de cada rincón de la isla. Lo que no estuviera contemplado en el nuevo programa de transformación humana, fue visto con sospecha como vestigio de un pasado que debía ser reformulado. Todo modo de genuina expresión popular fue taxidermiado y convertido en área de estudio de las Ciencias Sociales y la Cultura oficialista. Nada quedó sin ser requisado, inventariado y categorizado por el filtro soviético del marxismo. A comienzos de este siglo, presumiblemente rebasada la crisis económica de los 90, la Cuba que hizo frente al milenio fue la de una nación arrasada, en virtud de lo cual afloraron espontáneamente otros patrones psicosociales que bebieron tanto del pasado remoto como de las maltrechas directrices totalitarias.

Una tarde, desde mi tienda de campaña, escuché un debate familiar en casa de Ismael y Consuelo, en el que tildaban de “grupitera” a una pariente cercana. El término hacía referencia al auge evangelizador de diversos grupos y sectas protestantes, que a partir de los años 90 comenzaron a proliferar en el país, con preferencia en zonas rurales y ciudades de provincia. El espacio abandonado por el dogma oficialista a nivel de base, de igual manera que la manigua lo hace con las tierras de cultivo desatendidas, fue conquistado por otras formas de creencias e ideologías que, sin embargo, continúan arbitrariamente restringidas a las coacciones político económicas del poder.

A partir de 2005 decidí prestarle más atención a mi oficio artístico, y como mismo en las campañas arqueológicas de Trinidad, ese año estuve por última vez en El Padre. En días recientes, Svetlana me ha actualizado del estado de cosas por allá. Consuelo falleció en 2017. Gradualmente, los demás bajaron a residir en Palos. Este último lustro ha sido muy difícil de sobrellevar para la inmensa mayoría de cubanos. La ruina a la que han llevado este país ha retorcido dramáticamente su júbilo, como si un maleficio cubriera de polvo y sombríos nubarrones sus ámbitos más sagrados. De aquel lugar brillante y provechoso, sólo quedan registros arqueológicos, algunas fotos y nuestra memoria.

Regresar al inicio