Más allá de los condicionamientos y las perspectivas sociales inherentes a nuestra especie, mi cortejo con Svetlana debió ser de los más dilatados del reino animal. La segunda mitad del año 2000 estuvo vehementemente consagrada a ese menester, con excepción de algunos distanciamientos forzosos.

Entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, por espacio de veinte días, el equipo de trabajo que integraba Svetlana debió realizar prospecciones arqueológicas en Madruga, municipio de la entonces Provincia de La Habana. Aquel experimento del destino se nos antojó angustioso, como si separaran a dos zarigüeyas para verificar las ganas que se tienen durante ese lapso de tiempo. También me despertó curiosidad científica lo que hicieron aquella vez, apetito que sacié consuetudinariamente en los siguientes cinco años, asistiendo como auxiliar de excavaciones.

En lo adelante, con viajes intercalados a cualquier otro lugar, en el que estuviéramos juntos, o eventualmente separados, el lustro inaugural del milenio tuvo nuestra presencia incondicional en las campañas arqueológicas de Trinidad y Madruga. La primera a comienzos de cada año, y la segunda como colofón.

Rumbo a las ruinas de Madruga

Hacía tiempo que la Doctora Teresa Singleton, profesora e investigadora de la Maxwell School, en la Syracuse University, desarrollaba hipótesis antropológicas en torno a la diáspora africana, valiéndose para ello del legado arqueológico en las plantaciones cafetaleras del Nuevo Mundo. Su experimentada carrera, que en 1980 había alcanzado el Doctorado en la Universidad de Florida, priorizaba así los estudios comparativos de las sociedades esclavistas en este lado del Atlántico.

Sus programas de postgrado, que incluyeron entre otros beneficios los de la Beca de la Fundación Wenner-Gren, o la de la Sociedad Histórica de Nueva York, la fueron aproximando gradualmente a nuestro contexto. A finales de los 90, subvencionada por el Smithsonian Institution, la investigadora coordinó la extensión de sus excavaciones hacia el ámbito cubano, contando a su disposición con un equipo de especialistas del Gabinete de Arqueología de La Habana.

Fruto de sus trabajos de campo, en fecha más reciente ha dado a conocer numerosos artículos para revistas especializadas, publicando en 2015 el volumen: La esclavitud tras el muro: una arqueología de un cafetal cubano, de la University Press of Florida. Tendría que sondear un poco más en su argumentación teórica del enfoque preferencial por los cafetales, aunque cabría suponer, y especulo, que esa línea de pesquisas debió atenerse a un mismo patrón económico-productivo para conservar resultados homologables en todos y cada uno de los contextos analizados.

Es probable que la elección de trabajo en las ruinas de Madruga estuviera definida por su bien delimitada área de barracones, así como de su proximidad a la capital, entre otras razones logísticas y metodológicas.

El equipo, las excavaciones y la Doctora Teresa

La cooperación de los involucrados durante la experiencia en el terreno fue invariablemente cordial. La Doctora Singleton, de ascendencia africana, que por aquel entonces rondaba los 60 años, se mostraba afable y parsimoniosa la mayor parte del tiempo. Su español no era siquiera regular, por lo que se valía de las traducciones de Dania María Hernández, intérprete del Gabinete; y con frecuencia creciente de Lisette Roura, Jefa del Departamento de Arqueología Histórica de la misma institución. Tampoco era inusual que las demás muchachas del equipo, al fragor del trabajo, intercambiaran con ella.

Para los que apenas chapurreamos la lengua de Shakespeare, aquello era una torre de Babel, un quebradero de cabezas que continuamente arrancaba hilarantes sinsentidos. Aun conociendo el respetable grado científico-académico de nuestra huésped, el trato hacia ella siempre fue llano y desenfadado. Con su implícita anuencia, simplemente la llamábamos Teresa.

"El módulo más sofisticado del pertrecho lo traía Teresa."

Cuando Svetlana sugirió a su equipo convoyarme como picapedrero, de algún modo direccioné mi gratitud hacia el venerable James Smithson, y, claro está, a los contribuyentes de la institución norteamericana que favorecían tal aventura. Aunque estaba pasando por una penuria económica a la que podría clasificar de endémica, esos días de nutrición espiritual superaban cualquier emolumento, pues gocé cada metro cúbico de tierra extraída y cernida de su cuadrante.

Todas las gestiones de viaje: compra de alimentos, bebestibles, transportación, pertrechos de trabajo, o cuanta cosa fue necesaria, corrían a cargo del mismo equipo del Gabinete, que ya mencioné en un capítulo anterior. El módulo más sofisticado del pertrecho lo traía Teresa: brújulas, herramientas especializadas para excavar, instrumentos de medición, y un adorable paquete de tiendas de campaña marca Igloo.

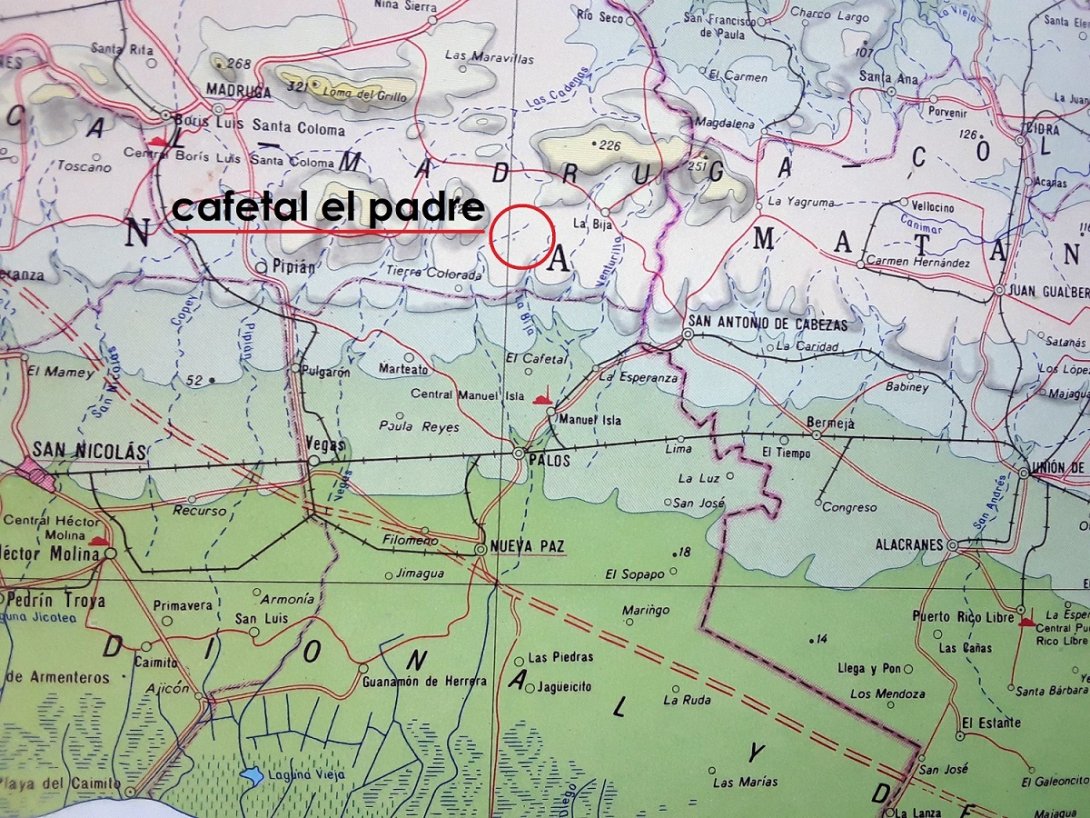

Las ruinas del cafetal El Padre se encuentran en la meseta de igual nombre, en el centro de las alturas de Bejucal-Madruga-Coliseo, accidente orográfico que define el parteaguas de la zona más estrecha de Cuba –sin contemplar la sección Mariel-Majana, de apenas 31 km– y compartido longitudinalmente entre las provincias de Mayabeque y Matanzas. Estas alturas cubren una superficie de 1.013 km2, con una extensión de 115 km y un ancho de entre 4 y 22 km. Son elevaciones plegadas y reordenadas por la tectónica evolutiva del archipiélago y su plataforma insular, desgastadas por la erosión. No se trata de una cadena bien configurada, sino de un sistema de elevaciones discontinuas que oscilan entre los 100 y los 317 m de altura.

Tratándose de un territorio tan estrecho y poco elevado para el escurrimiento superficial, su hidrografía es pobre, contando con arroyos cortos y causes estacionales. Sin embargo, intercalados hacia el interior del sistema, se advierten valles fluviales con varios niveles de terrazas, vestigios de un pasado geo climático más próspero.

Desde comienzos de la colonización, y por las características físicas que la identifican, fue de las primeras regiones de la Isla en ser alcanzada de costa a costa por la actividad humana de procedencia occidental, quienes dedicaron sus suelos a la ganadería y los cultivos varios. Esto provocó una rápida devastación de la diversidad botánica autóctona, por lo que en la actualidad su cobertura vegetal está formada por pastos, cultivos, vegetación secundaria y restos de bosques originarios, allí donde lo escabroso del relieve y los suelos impidieron cualquier labor productiva.

La importancia del enclave de Madruga y la llegada a El Padre

Al encontrarse en la medianía del sistema orográfico, específicamente en las alturas de Madruga, la accesibilidad a El Padre puede ser relativamente expedita. A menos de una hora por carretera desde la capital, de la que dista a unos 70 km al este-sureste de la misma; también se localiza, en igual dirección, a 10 km de Madruga, su cabecera municipal. De la ciudad de Matanzas, al norte-noreste, la separan 25 km; y a una distancia relativamente menor, en toda su periferia, otras cabeceras municipales de Mayabeque y Matanzas.

De manera que, para viajar desde la ciudad de La Habana, se pueden emplear suficientes vías, siendo la más socorrida la Autopista Nacional hasta la intersección con la Carretera Central, y de ahí, pasando por Catalina de Güines, hasta el central azucarero Boris Luís Santa Coloma y Madruga.

El enclave de Madruga ha sido económicamente estratégico como cruce de caminos. Es la cabecera del municipio de igual nombre, uno de los once de la actual Provincia de Mayabeque, que hasta 2010 perteneció a la Provincia de La Habana, disuelta para reconfigurar, a la par de Artemisa, dos nuevas unidades político administrativas.

El municipio de Madruga limita al norte con sus semejantes de Jaruco y Santa Cruz del Norte; al este con la provincia de Matanzas; al sur con Nueva Paz y San Nicolás; y al oeste con Güines. Del origen del pueblo existen abundantes registros y vestigios, la mayoría de ellos asentados en el Museo de Historia Municipal. Para regularizar los beneficios de sus aguas mineromedicinales, hasta entonces en manos de temporeros y especuladores, se construyó una iglesia y se fundó San Luis del Cuabal de Madruga, el 22 de mayo de 1803.

Mientras se explotaban sus recursos turísticos y de sanación, comenzó a emerger la agroindustria azucarera en la región, lo que exigió conexiones por tierra a través de ferrocarriles y caminos. Según el remoto censo de 1992, contaba con 11.571 habitantes.

"Todo dependía de si había llovido, lo que propiciaba el deslave y deterioro del camino".

Olvidaba mencionar que la inmediatez de un viaje a El Padre es proporcional al rango de las vías. Por la Autopista es un pestañazo, pero ya en la Carretera Central comienzan a aparecer inconvenientes debido a su estrechez. Internarse de Madruga en adelante, empleando terraplenes hasta el batey cañero de Cayajabos, en el valle que delimita la Sierra del Grillo y las Lomas de Amores, se convierte en un verdadero desafío. Y desde ahí hasta nuestro destino final, una odisea que se tomaba casi el mismo tiempo de recorrido que el de La Habana a Madruga.

Todo dependía de si había llovido, lo que propiciaba el deslave y deterioro del camino. Los lugareños sabían cuándo sucedía esto, de modo que en la terminal de ómnibus municipal suspendían las salidas del transporte que hacía el recorrido hasta un poco más allá de El Padre.

Con el tiempo, los viajes de la Empresa Municipal se fueron espaciando, terminando por desaparecer. Los accesos fueron parcialmente cubiertos por la maleza, y, veinte años después, no tengo la menor idea del estado en que se encuentre ese panorama. En más de una ocasión debimos hacer a pie, parcial o totalmente, ese trayecto de casi 10 km.

Nuestra experiencia con los pobladores locales

En las campañas previas a mi aparición en escena, las muchachas del Gabinete habían trabajado en las ruinas de la casa de vivienda del cafetal, una sólida construcción cuadrangular de mampuesto y sillería erigida en el borde de la llanura sobre la meseta. El abandono y las inclemencias naturales la habían reducido a gruesos muros, en cuyo húmedo interior se cobijaban yagrumas, almácigos y palmas reales.

En aquellas primeras incursiones el equipo se instaló a la vera de una escuela rural frente al terraplén, bastante lejos y abajo del área de prospección. Después, conocieron a una familia que los acogió con humildad y transparente cariño, a quienes todavía hoy los une la amistad. Vivían arriba, en el llano de la meseta, en dos casas separadas por casi 100 m una de la otra. Los mayores, Consuelo e Ismael, residían en un bohío de tablas de palma y techo de guano, orientado de norte a sur, que el poder persuasivo de un huracán decidió colocar de este a oeste, sugerencia que no desestimaron sus moradores.

Su hija Aleida, junto a su esposo Francisco, vivían en la otra casa con sus pequeñas Yarita y Jenny. Esta construcción era un poco mayor y más confortable, revestida de tablas mejor aserradas y buena madera. El techo era de fibrocem y pencas de guano, y daba la impresión de encontrarse más guarecida por la cercanía de un montecito. Esta última era la más próxima al sitio arqueológico. Todos los bohíos de la zona estaban electrificados por cables tendidos desde las antiguas vaquerías de la región. Los postes eran bajos, improvisados con troncos rústicos, y cuando no, el cableado atravesaba el monte sujeto de ramas.

Retrospectivamente, no me imagino el escenario de las rigurosas labores de pesquisas sin el oportuno amparo de estos amigos, que terminaron acogiéndonos como familia. Llegar allí era una fiesta desbordante de júbilo, con lágrimas en los ojos y altisonantes expresiones de alegría. Algunas veces nuestro arribo coincidía con la llegada de Orestes, otro hijo de Consuelo e Ismael, de entusiasmo algo más reprimido, pero igual de latente. Vivía en Palos, en la llanura sur, bajando la cuesta de El Padre.

Según la mitología familiar, aquello quedaba muy, pero que muy lejos de allí, distancia que él acostumbraba salvar diariamente sobre un caballito ecuánime que aguantaba lo que le pusieran encima. Allá tenía a su familia en una casa de placa con otras comodidades, en la que pasaba todo el fin de semana. En El Padre disponía de algunos cultivos y animales para el autoconsumo y la venta. Osvaldo, otro de los hijos del veterano matrimonio, era el antípoda de Orestes.

Se había afianzado en La Bija, un pequeño caserío a unos kilómetros al este noreste de la casa materna, que tenía mejor comunicación por carretera con San Antonio de Cabezas, en Matanzas, y por el norte con Aguacate y Ceiba Mocha. Trabajaba en una empresa, sabrá dios cual, y se dedicaba a la caza en los montes de la zona. La otra hija de los viejos, creo que la mayor, a la que vi muy pocas veces, vivía en Madruga. Ella era el enlace telefónico con La Habana, la que avisaba del día exacto de nuestro viaje, y que durante el resto del año daba noticias de la familia.

La altura promedio de la meseta es de 163 m, pero desde la casa de Ismael y Consuelo, a falta de referentes topográficos notables, no parecía ser un terreno elevado. Sólo cuando uno se acercaba al borde de la planicie, pocos kilómetros al sur, descubría la contrastante diferencia que existe con la llanura que la separa de la Ensenada de la Broa, en el Golfo de Batabanó. La quietud del ambiente vecinal era pasmosa. En las cercanías sólo se atisbaban algunas casitas, mucho más separadas de las de nuestros amigos.

En una dependencia de la escuelita rural, donde acamparon las muchachas por primera vez, vivía un hermano de Ismael con su esposa. Unos 300 m al levante de la casa de Francisco y Aleida vivía otro vecino, Pepe, célebre por quitar los empachos con una cuerda. Un poco después de lo de Pepe había otras viviendas, igualmente equidistantes. Solo se escuchaba el reclamo de los animales de corral, y, muy eventualmente, a varios kilómetros de distancia, dependiendo de la intensidad del viento sostenido del este, el sonido de cualquier vehículo automotor que se adentrara en aquel paisaje.

Todos los finales de noviembre, al bohío de Consuelo le nacían coloridos capullos de nailon en el extenso patio sin cercas ni perímetros que la rodeaba. Potencialmente, las tiendas de campaña eran recintos sumamente confortables en eventos de esta naturaleza. Tenían doble cubierta para garantizar la impermeabilidad, y un piso grueso que amortiguaba las molestias del suelo. Sin embargo, a cielo descubierto, en nuestro clima, intensificaban la temperatura del exterior. A mediodía no había quien le plantara las nalgas, incluso con el buen sistema de ventilación que poseían. De noche, el frío era implacable. Ya había probado su cobija durante nuestra estancia en Guanahacabibes, y gracias a ella fueron tolerables los quince días que allá estuvimos.

"Como promedio, aquí las temperaturas suelen bajar hasta cinco grados centígrados en tales circunstancias."

Casi todas tenían capacidad para dos personas, aunque un par de ellas eran de tres o cuatro plazas. Cuando amenazaba algún frente frío, Ismael y Consuelo nos recogían como pollos para que durmiéramos bajo techo, repartidos entre la sala y el otro dormitorio disponible de su casa. La región de La Habana-Matanzas es la más septentrional del archipiélago, además de estrecha, facilitando que la masa de aire frío continental la barra de una orilla a la otra en cuestión de horas.

Como promedio, aquí las temperaturas suelen bajar hasta cinco grados centígrados en tales circunstancias. Sólo Teresa permanecía inmutable cuando tiritábamos de frío. Finalizando cada campaña, al retirar las tiendas, quedaban dibujados parches ajedrezados de yerba aplastada y amarilla que contrastaban con el césped circundante.

Algunos expedicionarios se marcharon, otros permanecieron

Durante mi primera campaña asistieron varios auxiliares. Jorgito, el esposo de Anicia Rodríguez, una de las especialistas, a su vez arrastró a su tío, más joven que él, quien también involucró a su pareja en la empresa. Jorge Ponce, arqueólogo submarino, esposo de Rosalía Oliva, investigadora del Gabinete, iba con otro camarada al que el viejo Ismael identificaba como un muchacho “cejú y pestañú” porque tenía mucho pelo en la cara.

Recuerdo en esa campaña a un rubio voluntarioso, descamisado y con una cinta en la frente como Silvester Stallone, que cada tres machetazos, en medio del paraje más apartado y agreste que se pueda imaginar, lamentaba la falta de establecimientos que expendieran cerveza. Nunca más volvió.

Por sus conocimientos empíricos sobre el terreno, con Francisco, el esposo de Aleida, fue amor a primera vista, pues ya era contratado mucho antes que cualquiera de nosotros. Fue él quien aportó los aperos de labranza para eliminar la maleza, así como la fuerza bruta ganada a lo largo de su vida en las labores agrícolas, razón por la que su entrega arrasadora debía ser monitoreada y atajada en las maniobras de prospección más delicadas. En los años sucesivos aquello también se llenó de curiosos. Luego está, a todo el que cayera por allá le cogían el lomo, y sus contribuciones siempre fueron bien recibidas.

Entre otras celebridades, jóvenes amigos del ámbito intelectual, se encontraban Alejandro Ramírez, fotógrafo y cineasta, reincidente durante aquellas temporadas. Yuri, el masajista, habilidoso como un panadero, dejaba a las muchachitas afinaditas después de cada jornada, listas para las faenas del siguiente día. Ocasionalmente llevaba ropas, carteras y lentejuelas para canjear por puercos. Yerandee González, artista visual, aprovechó una de sus intromisiones para cortejar y conquistar a Dania, la intérprete de inglés. Jamás recuperamos a Dania.

Juan Carlos Bermejo, restaurador de pintura de caballete, a la sazón, también ejerció el concubinato con otra de las especialistas de la campaña. Caso curioso fue la transferencia de personal que se produjo entre las faenas de Trinidad y Madruga, como la de Carlos Sentmanat, artista visual y fotógrafo de la Oficina del Historiador de Trinidad. Ocasionalmente, Teresa involucró en aquella experiencia a algunos de sus discípulos estadounidenses. En este recuento olvido a mucha gente, pero, sean quienes sean, además de amenizar el panorama, se les agradece por echar una mano.

Los resultados de las excavaciones

En 2001 comenzaron las excavaciones en lo que se daba por sentado fue el barracón de esclavos. A guisa de Caterpillar, Francisco dispuso sus bueyes para remover los restos de un jobo atorado en el acceso al recinto. Enseguida atacamos con el desbroce de arbustos, bejucos y hierbas que obstaculizaban la movilidad hasta el sitio exacto de trabajo.

A partir de deducciones sobre el plano, Teresa y el equipo determinaron comenzar por un cuadrante próximo al centro axial del perímetro amurallado del barracón. Una vez abandonado, entre finales del XIX y comienzos del XX, el consiguiente deterioro del cafetal dio cuenta de los elementos verticales más vulnerables.

A excepción de unos fragmentos de pared, presumibles restos de inmuebles dedicados a labores administrativas y de almacenamiento, sólo dos grandes estructuras soportaron las inclemencias naturales y las actividades de los sucesivos usufructuarios de aquellas tierras: la casa de vivienda y el muro del barracón. Tomándolos como referentes fácilmente identificables, a partir de ellos comenzó a prefigurarse todo el rompecabezas que permanecía bajo tierra.

Infrecuente en las haciendas cafetaleras coloniales, el hecho de que el área de barracones se encontrara amurallada por un cuadrángulo de unos 60 o 70 m de norte a sur, y por casi 100 de este a oeste, denotaba considerable poder económico en las arcas de sus propietarios. El recinto se ubica a más de 50 m al oeste-suroeste de la casa de vivienda. A lo largo de esos cinco años, en el espacio entre ambas estructuras, se fueron develando otras áreas de uso productivo y social dentro de la plantación, como el tendal para secar los granos de café, y una explanada para la probable formación y conteo de la dotación.

El objetivo de Teresa se centraba en los hallazgos que guardaran relación con los modos de intercambio al interior de la estructura social rearticulada por las poblaciones de procedencia africana. Tomando en consideración que la masa esclava fue arrancada de diversos grupos étnicos de África Occidental, distantes entre sí geográfica y culturalmente, reconstruir a escala humana semejante caos resultaba una angustiosa tarea antropológica, de la que sólo se podía inferir agonía y desarraigo.

Según creí entender en aquel entonces, la aparición de unas fichas -suerte de monedas de intercambio- corroboraban la práctica de mecanismos de pago entre esclavos, bien fuera para juegos de fortuna, o para transacciones de bienes y “servicios” que las estrechas posibilidades materiales les permitían. Artesanalmente redondeadas, allí aparecieron muchas, todas elaboradas con fragmentos de mayólica, gres o porcelana esmaltada, probablemente obtenidas de los desechos domésticos de los hacendados.

Debió ser una cabrona pesadilla vivir rodeado por muros de más de 3 m de altura, sin horizontes ni expectativas, vigilado y castigado en nombre de un Dios que prometía amor y vida eterna.

"Por más que me representara aquel entorno casi dos siglos atrás, la presencia del muro no daba mucho margen para reconstruir un pasado idílico."

Según una de las hipótesis esgrimidas por el grupo, en lo referente a la planificación física de aquel micromundo, la mitad oeste del cuadrángulo fue dedicada a cultivos de autoconsumo, tal vez por tener suelos más profundos, y donde no se evidenciaron suficientes huellas de postes para la construcción de bohíos, algo que si sucedía hacia el otro extremo.

Validar tal asunto resultaba complicado, ya que, el hecho de que en la mitad este del recinto la profundidad hasta el lecho rocoso fuera menor, obligando a los constructores a perforar el sustrato de piedra para garantizar un buen anclaje a los pilares de sus casas, no significaba que hacia el oeste no hubiera viviendas, simplemente por carecer de evidencias de cimentación en un suelo más profundo.

Por más que me representara aquel entorno casi dos siglos atrás, la presencia del muro no daba mucho margen para reconstruir un pasado idílico. Aquel antro, destinado a satisfacer las exóticas demandas del mercado europeo decimonónico, en sus días de febril explotación se llamó Santa Ana de Biajacas.

Regresar al inicio