En el lapso 1994-1996 trabajé como jefe de redacción del tabloide Cartelera. Yo había nacido como profesional en Cartelera, allá por los inicios de 1982. Entonces era realizador gráfico, incluso titulado en la escuela de nivel medio con el diploma de Realizador Gráfico Informacional. Aquella era una profesión que me gustaba. Incluso atesoro buenos trabajos como dibujante. Pero el periodismo me apasionaba y una vez graduado de la Escuela de Diseño Gráfico, me presenté a exámenes de oposición en la Universidad de La Habana para cursar la carrera Licenciatura en Periodismo. Obtuve un buen resultado en esas pruebas y a fines de agosto de 1985 felizmente matriculé la Licenciatura en Periodismo, entonces perteneciente a la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Varios meses después quedó oficialmente creada la Facultad de Periodismo, hoy Facultad de Comunicación. Me gradué en 1990 y en 1991 fui promovido al Departamento de Redacción de Cartelera. Nada hacía prever que trabajaría en una redacción vigilada en Cuba.

El ocaso de un ciclo

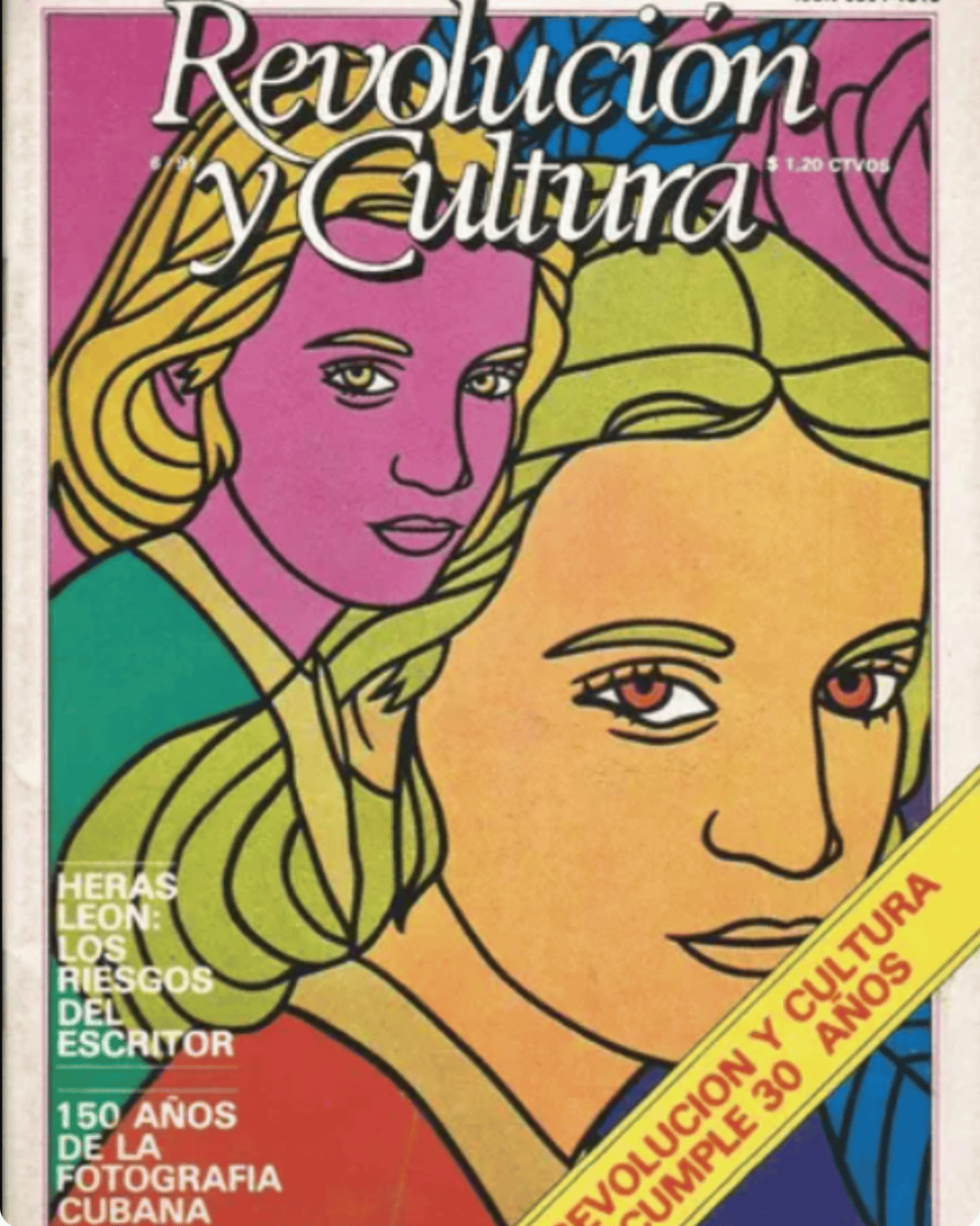

A fines de 1990, como resultado de la todavía recordada Crisis del Papel, Cartelera, que hasta ese momento se editaba en forma de suplemento de la revista Revolución y Cultura, dejó de salir, al igual que centenares de revistas provinciales de frecuencia semanal, mensual, trimestral y cuatrimestral. A tres meses de haberme recibido como profesional, literalmente me fui a la cesantía: estatus laboral que la producción simbólica del socialismo real dio en llamar “interrupto”.

La circunstancia degeneró en un caos editorial. El limbo de cesantía duró poco más de un trimestre. Todo aquel equipo editorial, de gran valía profesional, en el cual se hallaban Lázaro Hondares, Escanaverino y, Rafael Zarza, Rolando de Oráa y Santos Toledo se fracturó. Rolando de Oráa fue el director artístico de Revolución y Cultura. Zarza se profesionalizó como artista visual. Y Santos Toledo hizo algo parecido, pero en su condición de diseñador especializado en el diseño de carátulas de discos y como diseñador de interiores. El equipo de Cartelera se rearmó para trabajar en la concepción de un boletín de programación cultural de la ciudad de La Habana con el nombre de Urbe. Esta publicación se editó desde 1991 hasta mediados de 1994. Entonces renació la posibilidad de volver a editar Cartelera, pero con una concepción y dinámica absolutamente diferentes: esta vez saldría con frecuencia quincenal; sería bilingüe y estaría condicionada por el mercado, o sea, tendría que vender una parte apreciable de sus espacios para anuncios publicitarios. Si esos anuncios salían del ámbito de la cultura y el arte, pues mejor. Primero había que buscar alianza con algún empresario extranjero que quisiera invertir en la publicación y facilitar la apertura de un nuevo mercado al cual, a modo de aprendizaje y de práctica profesional, tendría que acceder el equipo editorial: el universo del turismo, la hostelería, los espacios lúdicos que solían frecuentar los turistas más los residentes extranjeros. Cuba había empezado a cambiar —o al menos eso era lo que durante algunos instantes llegamos a sentir: por un lado, se propició un viraje hacia el turismo; por el otro, se hablaba de autogestión y estaba marcado el fin de las empresas presupuestadas. El mecenazgo en la cultura parecía tener los días contados. Había que buscar financiamiento para mantener las publicaciones.

La reestructuración de Cartelera en la Cuba de los años 90

El Consejo de Dirección de Cartelera se redujo a un director, un editor, un director de arte, un diseñador, un redactor, un informático y cerca de una decena de vendedores, esto es, comerciales que recorrían La Habana entera buscando mercado para los espacios de la publicación que constaba primero de ocho páginas y poco después de doce. La gestión de los vendedores llegó a ser altamente eficaz, así como la del equipo de edición, quienes trabajábamos con dinámica de taller: entrábamos a las ocho horas y salíamos después de las diecisiete horas, incluso bastante más tarde. Todo el tiempo permanecíamos a puertas cerradas. Como resultado del trabajo se empezó a generar dinero, es decir, dólares en una cantidad tangible. Las autoridades de la Dirección de Divulgación del Ministerio de Cultura, entidad a la cual pertenecía Cartelera, finalmente firmaron contrato de empresa mixta con un empresario italiano radicado en La Habana y con familia constituida en Cuba.

Aquella circunstancia se daba en un contexto de suma pobreza, porque Cuba todavía estaba inmersa en las secuelas de un momento que la política oficial del gobierno socialista dio en nombrar con el eufemismo Período Especial de Desarrollo en Tiempos de Paz y que el pueblo reconocía con un ingenuo desdén como Período Especial. Es cierto que en el segundo semestre de 1994 la economía cubana se enfiló hacia el turismo y la política financiera asumió la doble moneda, es decir, la circulación del dólar a la par del peso. Cualquier cubano podía atesorar dólares legalmente: algo que hasta ese momento fue considerado infracción de la ley con severas penas de cárcel, sobre la base del “delito”: “tráfico ilegal de divisas”. No fueron pocos los casos de sancionados a privación de libertad por la tenencia de divisas.

De manera que en la dependencia del Ministerio de Cultura, en la cual se encontraba el local de redacción y diseño de Cartelera, nos comenzaron a llamar “los dolarizados”. Aquel mote traía cola y muy dañina, porque se expandió el imaginario de que, además de nuestro salario en pesos, ganábamos dinero fuerte que llevábamos para nuestras casas. Pero de inmediato cerramos fila dentro del local de Redacción de Cartelera y nos dedicamos a trabajar. Yo, que era exclusivamente periodista, hacía labores de jefe de redacción e incluso cerraba negocios con cualquier cliente. Así me vi conversando para vender espacios publicitarios sobre todo con salseros famosos, porque eran los artistas más adinerados en aquella encrucijada política, social y económica.

Entre el rumor y la vigilancia

El acoso no cesaba. En ocasiones no nos enterábamos mucho porque en realidad trabajábamos a puertas cerradas durante toda la jornada, pero el director de la publicación, como asistía a Consejos de Dirección en ARTEX, la entidad dentro de la cual se hallaba Cartelera, sí recibía aquellas señales que venían no precisamente sancionadas por la oficialidad, sino a través del rumor y el chisme de pasillo. Después el director se reunía con nosotros para ponernos al tanto y ver si era posible o no reconsiderar la estrategia. De hecho, hubo una que resultó magnífica: la de hacer rebotar sobre los chismosos los criterios echados a correr por ellos mismos en los pasillos de ARTEX, ubicado entonces en una casa espectacular: la residencia del gran ajedrecista cubano José Raúl Capablanca, ubicada en la calle 15, esquina a C, en El Vedado.

Creada la coraza ética, nos adentramos en un tiempo flexible para avanzar en el trabajo. Pero al mismo tiempo, en la sociedad había lista otra soga para el pescuezo de cada cubano: la ideológica. Durante 1994 poco más de 38 mil cubanos se hicieron a la mar buscando llegar a las costas de La Florida. Todo ese éxodo fue interceptado en alta mar y conducido hasta la Base Naval de Guantánamo, donde el gobierno del presidente estadounidense Bill Clinton había dispuesto la creación de un campamento de refugiados. Luego, transcurridos dos años, tuvo lugar el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate: una operación de las FAR que activó las alarmas en la Casa Blanca. Así se agudizó un período de confrontación extemporáneo por ser característico de la Guerra Fría y, lógicamente, también se recrudeció la persecución ideológica dentro de la sociedad civil cubana. De ese modo, en Cartelera, si con el director existía un diálogo fluido en relación con el proceso de trabajo, en torno a lo político -que en Cuba desde 1959 no es otra cosa que lo ideológico-, la desconfianza siempre estaba latente y podía desbordarse en cualquier momento.

Una redacción vigilada: la llegada del reloj

Un caprichoso día entró el director sin saludar. Pasó por delante de todos. En ambas manos sostenía un redondo y enorme reloj de pared. Llegó hasta la pared del fondo luego de desfilar por el centro del local. Se detuvo para mirar la pared y terminó por colocar centradamente aquel reloj. Retrocedió de espaldas acaso unos tres metros para apreciar si de verdad estaba derecho. Asintió silenciosamente con la cabeza —o al menos a mí me lo pareció— y se marchó sin pronunciar palabra.

Existían razones para creer que hubiese escuchas dentro del local de trabajo.

Más o menos todos nos miramos. Nadie comentó ni tan siquiera lo más mínimo, pero a partir de aquel instante no hubo conversación, ni comentario que no estuviese condicionado por la presencia del reloj: invariablemente cualquiera de los destinatarios de una conversación o un comentario hacía una seña indicando la existencia del reloj, en el cual convinimos —tal vez demasiado suspicazmente— que debía haber un micrófono conectado para grabar todo lo que se hablara dentro del local durante la jornada de trabajo. Yo fui requerido varias veces. Entonces era un joven de 32 años. Siempre he sido extrovertido en las relaciones sociales, además de que se me da muy fácil la conversación sobre temas de política, o ideología, en diferentes ámbitos. Si a los 32 años me requerían por la extroversión casi tajante, a los 62 que tengo ahora mismo no he cambiado sustancialmente. Tampoco lo he intentado y no me arrepiento. Adoro la libertad. Acaso por eso resido en España.

A pesar de la suspicacia existían razones para creer que hubiese escuchas dentro del local de trabajo, el cual, por la dinámica laboral, parecía un taller, porque se producía comunicación pública con un sentido casi industrial. Una de esas razones estribaba en las historias personales. El director de la publicación era Virgilio Calvo, un ex periodista del periódico Granma, quien había sido sometido a una invalidación institucional tan injusta como espantosa en 1979. También estaba yo, declarado católico, que no era molestado en demasía, pero sí señalado una y otra vez.

Una tarde las pasiones se desataron. El móvil del asunto radicó en el conocimiento público de una de las arbitrariedades del gobierno comunista en torno a la relación entre las dos monedas circulantes: en este minuto no recuerdo bien si el valor del dólar al cambio con el peso había aumentado escandalosamente o disminuido de manera estrepitosa y se hallaba en caída libre. El asunto era que la medida hacía se tambalearan drástica y arbitrariamente todas las economías familiares del ciudadano medio, por supuesto. En el debate, ya subido de tono, se acaloró enormemente Lázaro Hondares, quien empezó a despotricar ideológicamente. Escanaverino, con un gesto de apaciguamiento, le recordó con el dedo índice no la existencia sino la presencia activa del reloj de pared en su condición de Big Brother. Entonces, ya con el rostro completamente rojo, Hondares se viró hacia el reloj y vociferó: “¡Y si me estás grabando, pues pa’la pinga!” Los demás estallamos en carcajadas. Hasta ese día llegó la influencia policial del reloj de pared.

(Valencia, España, septiembre de 2024.)

Regresar al inicio